诗人雷平阳:与酒有关的乡愁不属于我

分享一本触动心灵的诗歌集,如余光中的《乡愁四韵》。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #读书分享乐趣# #电影书籍点评#

雷平阳离开昭通后,村里似乎才有了酒。每逢春节,他都会带着酒回到昭通,偶尔看到村里酒鬼的身影,听家人讲酒鬼的故事。后来他才知道,他的家族曾经酒香浩荡。

✎作者 | 段志飞

✎编辑 | Felicia

一年多以前,一家知名酒企邀请雷平阳去鉴赏会演讲,这场活动在他生活的城市云南昆明举办。因为“著名诗人”和“鲁迅文学奖获得者”的头衔,他似乎成了对方眼中的不二人选。毕竟,“酒与诗”自古以来有着某种天然的神通,酒没有恶意,雷平阳便成人之美了。

回到诗歌,回到云南昭通的村庄,生长在这里的雷平阳并非嗜酒之人。比起酒,诗歌更像致幻剂,把他对故乡的深沉与撕裂,都浸泡在永远的暮色里。他在《快和慢》中写道:

在这儿,只有我的心是快的

其他都很慢,最慢的

是我的那些不能直呼其名的

死去的乡亲,或他们还醒着的坟

雷平阳的童年记忆里也没有酒。因为极端的贫困,乡村生活中很少看到酒和喝酒的人,村里也从来没有人酿酒——这些冰冷的记忆,到如今开始反噬他——随着时间坐标上的故乡的消失,他隐隐感到自己以前关于“乡愁”的说法和诗歌,都变得矫情。

一个曾经反复书写故乡的人,在故乡没有安身立命之所,这或许是写作者的漂泊宿命。很多年后,当一些同龄的昭通作家兴奋地回忆一种产于昭通的酒“葡泉二粬”时,雷平阳总是一脸麻木——与酒有关的乡愁和记忆并不属于自己。他离开昭通后,村里似乎才有了酒。

每逢春节,雷平阳都会带着酒回到昭通,偶尔看到村里酒鬼的身影,听家人讲酒鬼的故事。村庄的葬礼上也摆上了酒,人们喝了酒后,唱起现编的“孝歌”,跳起有着简单动作的“乌蒙四筒鼓舞”。有一次,他还无意间发现家谱中有“得鱼便沽酒,一醉卧江流”这样的句子,才知道雷氏家族曾经是个酒香浩荡的家族。

关于畅饮的记忆,雷平阳在采访中回忆起自己经常与几位写作者在盐津县城的大江边上喝得酩酊大醉。有的时候,他们站在礁石上,朝着江对岸一个个有光的窗户,歇斯底里地唱:“……脚下的地在走,身边的水在流……”还有的时候,他光身跃入江水,随着水流向下漂,等到在江水中醒酒了才爬上岸,再从江边小路赤条条地走回去……

我们与雷平阳聊起他与酒的故事。

2024年6月,雷平阳在澜沧江中游海拔4000多米的山上,徒步寻访守山人。(图/受访者提供)

在云南,酒“畅神”也“悦己”

《新周刊》:云南昭通作为你“身体与精神的双重故乡”,当地的民间酒文化,如自酿酒、节庆饮酒习俗如何塑造了你对“酒”的认知?酒是否承载着某种乡愁或集体记忆?

雷平阳:25岁前,我生活在昭通。前段时间编辑自己的四十年诗选,除了《亲人》之外,我还选了一首《出了昭通路就平了》。客观上说,之前我对故乡的体认是一厢情愿的、单向度的,是“我”在赋予“体认”这种和那种的意义,我怎么说都不为过。可随着“记忆中”的故乡和“知识性”的故乡在时间与时代的“战争”中灰飞烟灭,我发现自己以前的许多说法和诗歌都变得如此矫情,不可理喻。

故乡和世界早已同步变得像机器一样冰冷,而这种现代性的“冰冷”,却又意外地对应了我在童年和少年时代感受到的、故乡赐予我的那份冰冷。因为贫困的乡村生活中很少能看到酒和经常喝酒的人,村里也从来没有人酿酒。我的父亲在交完公粮或上交一半猪肉后,会到供销社的柜台前买点酒,但他都是当场喝掉,从来不带回家。

在我16岁离家求学之前,我也只接触过一次酒。就是6岁那年,我的一个表姐出嫁,我被一些不认识的亲戚逼着喝酒,我被吓哭了,就把酒倒在饭里吃。那时候的酒是传说,不是生活里的实物。

云南省昭通市盐津县。(图/Unsplash)

《新周刊》:在你眼中,云南的酒隐喻了怎样的文化性格?

雷平阳:离开昭通,尤其是在行走了云南其他地方后,我觉得昭通所在的滇东北更像云南的一块“文化飞地”。

在云南的更多区域,生活着一个个自成文明体系的兄弟民族。在一些风俗文化中,酒始终是“畅神”和“悦己”的载体,酒仿佛是他们的血液,可在饮用酒之前,他们会先以酒祭拜天地和祖先。

酒是通灵的,与茶叶一样,有着肃穆、清洁和兴奋的多重文化属性和高于人格的、神化了的精神品格。当然,在日常生活中,当酒成为悦己之物、生活的火焰,它的神性是收敛的,也常常被滥用或低俗化。

《新周刊》:在你生活的城市昆明,那里的酒文化是否与昭通的乡土酒文化形成反差?你如何看待这种城市化的变迁?

雷平阳:酒文化是大众文化,这是共识,但就其精神品质而言,它很多时候是小众的、个体化的。昭通的、昆明的还有不知名的村庄的酒文化,没有显眼的反差和变迁,变化的无非是饮者、醉鬼和酒中仙。

饮酒可识人,酒是永固的存在主义

《新周刊》:在你过往的经历当中,酒是否曾成为与陌生人、山川对话的“通行证”?

雷平阳:1985年从师专毕业后,我被分配到一个江边县城工作,第一份工作就是到一个山村做党政工作的前期调查。那个地方找不到一块平地用来修足球场,到处都是山。我去的村落同样如此,在山上走一天遇不到几户人家。

有天晩上,我寄宿在一户山顶人家,半夜时被主人叫醒,他说他走了几十里路买回了酒,一定要请我喝——饭桌上有花生和核桃,然后就是两大碗清汪汪的白酒。之前我对酒几乎没兴趣,读书时偶尔与诗人何晓坤去学校旁边的“向阳饭馆”喝酒,主要是他买醉,我象征性地喝一点儿,不觉得酒对我来说有什么吸引力。

半夜面对一大碗白酒,我当场就吓晕了,但联想到此处山高皇帝远,毫无安全感,只好在主人神秘目光的注视下,端起来就一饮而尽。我和他都没有想到,一碗下去,如火焰穿肠,但我没醉,接下来竟然跟他连干了几碗。而我也在与他对饮的过程中,让他看了一个19岁的“小同志”笔记本上干净的文字。上面更多的是诗歌,还有笔记本主人记下的用竹子造纸的工艺流程。

《新周刊》:你过去提到,自己的诗歌“每一个文字都来源于自己的业力”。酒是否在你的写作中起到“去伪存真”的作用?

雷平阳:我酒后几乎不写作。对我来说,酒于文字没有去伪与存真的作用。不过,我的不少好友都是通过酒结识的,饮酒确是辨识人的渠道之一。

《新周刊》:你写的《白鹭在冰面上站着》给人以“人鬼神在村庄里同住,也在文字里同在”的感觉,而现代工业,比如水电站、橡胶制造,正改变云南的山水。酒作为传统农耕文明的产物,是否成为你抵抗“资本侵蚀”的象征?

雷平阳:酒有将自身农耕文明产物的身份转变为工业文明产物的天然属性。对于我笔下的和生活中的酒,我都视作松竹梅一样的文化符号,其象征性乃是“有古意”和“无今态”,不俗,不变,是永固的存在主义,见证什么但从不抵抗什么。

《新周刊》:刘文典当年在西南联大说的“诗就是观世音菩萨”,你好像也很喜欢这个说法。那么酒是否也像“癫僧”般打破语言的规训,让诗更接近神性?

雷平阳:哈哈,“酒意”与“醉态”尽管很多时候不一定需要酒,却能让文字增加接近“乐尽天真”的可能性。

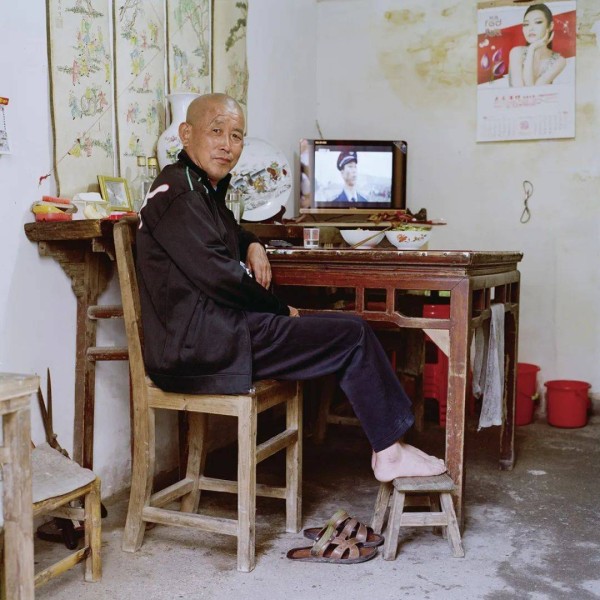

吃饭时小酌几杯的中年男子。(图/李政德)

通向现在与未来的酒文化,香味才持久

《新周刊》:你在演讲中曾提到李白“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人”中的三种饮酒境界。云南的酿酒工艺是否暗合了你对“慢时间”的追求?

雷平阳:工艺需求与时间观念的巧合,说明事物有着秘密的内在秩序和逻辑。

我的时间观不是什么新东西,苏轼《行香子·述怀》中从“叹隙中驹,石中火,梦中身”到“对一张琴,一壶酒,一溪云”的转换,也是我的渴望。文人在文字中的天真与虚无从来都是心学或修辞学,与永逝的时间并不匹配。徒唤奈何!

《新周刊》:你认为李白的“醉后失天地”与苏轼的“乐尽天真”有何异同?在你的创作中,酒是否能帮助你抵达“忘我”或“天人合一”的状态?

雷平阳:弃世与尽兴,饮酒的人都知道它们在语意上有区别,但向度上本无大的区别。“忘我”是一种被追求的境界,在创作中与酒无关,而以酒“忘我”的行为是物理性的,人们借酒而写“忘我”乃是一种简单的创作方法论。

《新周刊》:你曾批评《长安三万里》忽视文人风骨。你认为现代人是否在快节奏中失去了“酒中悟道”的能力?

雷平阳:这倒不是,任何时代都是快节奏的,可对那些执著于道的人来说,飞鸟不动,他们一直在酒中悟,在野悟,在任何地方悟,无非是不足为外人道也。现在也不缺风骨,只是我们忽视了,不以为然。

(图/《长安三万里》)

《新周刊》:你曾说“美酒若没有文化基因,只能流到胃里”。在短视频时代,酒文化如何避免沦为肤浅的消费符号?

雷平阳:视频是新时代的“语言”,未必是肤浅的消费符号;而文字曾是我们的“语言”,在现在也未必是高贵的。

对美酒所需的文化元素,承袭或重构是必然的,而且也许得重点考虑其未来性和可能性。传统的酒文化未必是通向现在和未来的圆通路,创造、发明文化元素,酒的香味会更持久。

《新周刊》:在你看来,酒对于年轻创作者而言,是“灵感捷径”还是“精神陷阱”?

雷平阳:哈哈,在我看来两者都不是。由他们自选吧。

网址:诗人雷平阳:与酒有关的乡愁不属于我 https://zlqsh.com/news/view/21287

相关内容

诗仙李白一生作诗千篇,才华横溢,可他感情方面却不顺,晚年凄凉欧阳懿酒后痛哭,我是欧阳懿啊不是老欧,看哭多少人

“唐人七律第一”不是李白也不是杜甫,而是他的诗

叶平安的故事,是一部关于爱与痛、罪与赎的史诗

曹操一生最出名的三句诗:一句成酒鬼口头禅,一句成无数人座右铭

《将进酒》文本演进“三部曲”

李白身上的这些谜团,千古难解,他并非只有诗酒人生

朱庆和新诗集《我的家乡盛产钻石》出版,东大诗人群落缘何星光熠熠

七首咏王昭君的古诗,叹两千年前绝代佳人的愁苦与哀伤

4月来王一博的家乡洛阳赏牡丹呀