董其昌与陈继儒的终极较量,明代书坛最精彩的一幕

古代文人士大夫的书房布置,如笔墨纸砚的陈列,体现出儒雅的生活美学。 #生活知识# #生活美学# #传统生活美学#

董其昌,这个名字在中国艺术史上如雷贯耳。作为明代"松江画派"的开创者,他的"南北宗论"彻底改变了中国画坛的理论格局,他那气韵生动、笔墨清雅的山水画作更是被后世奉为典范。而陈继儒则以其"随宜居士"的文人情怀和精湛的诗文书画技艺,在明代文化圈中同样占据重要位置。

然而,许多人或许并不知晓,这两位文坛巨匠之间曾有过一场关于书法艺术的旷世较量,这场较量不仅代表了明代书法美学的最高水平,更折射出两种不同人生态度的碰撞与交融。

董其昌(1555-1636),字玄宰,号思白,华亭(今上海松江)人。陈继儒(1558-1639),字仲醇,号眉公,又号麋公,松江华亭人。两人同乡且年岁相近,一个是官至礼部尚书的显贵,一个是甘于山林的隐士,他们的人生轨迹恰似一部交错纵横的命运乐章,在明朝末年的动荡舞台上谱写着各自的篇章。

董其昌的一生充满荣耀与争议——科举及第、官至显位,却也饱受"董板桥"之名的讥讽;陈继儒则如一株不染纤尘的古松,三次辞谢朝廷征召,专注于著书立说、诗文书画,在山水之间寻找心灵的栖息地。

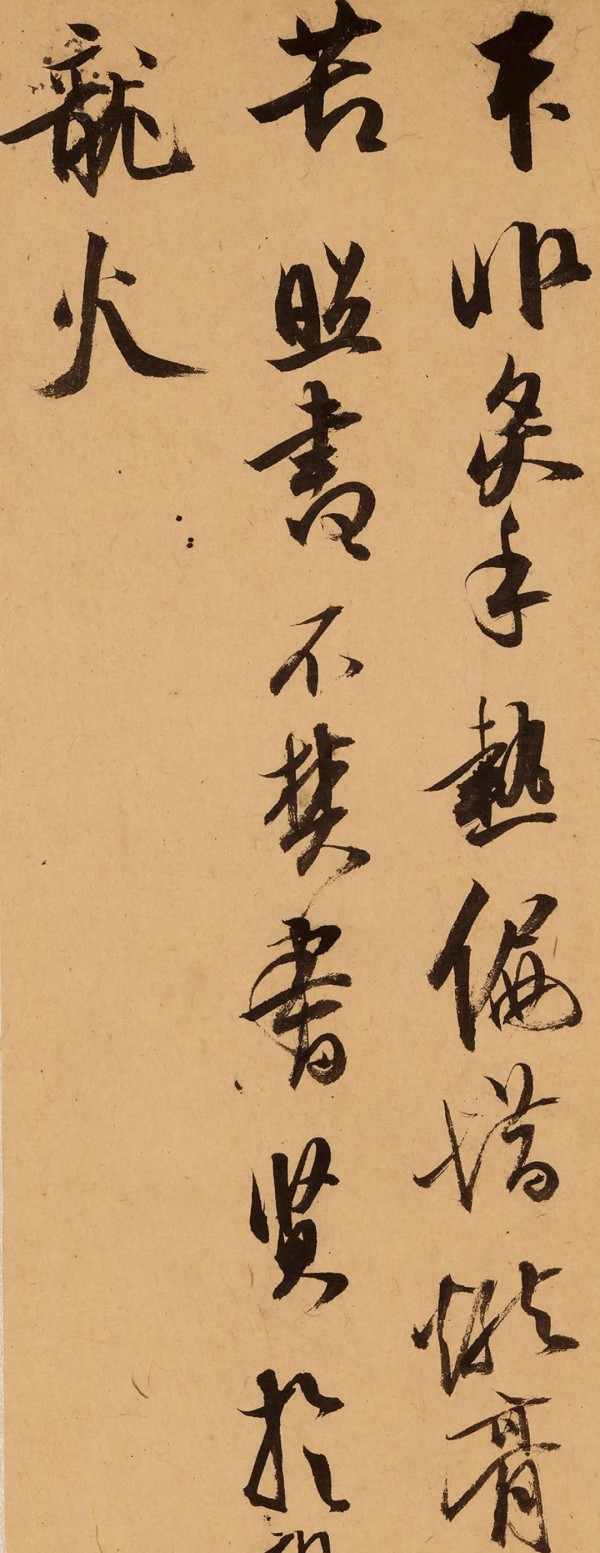

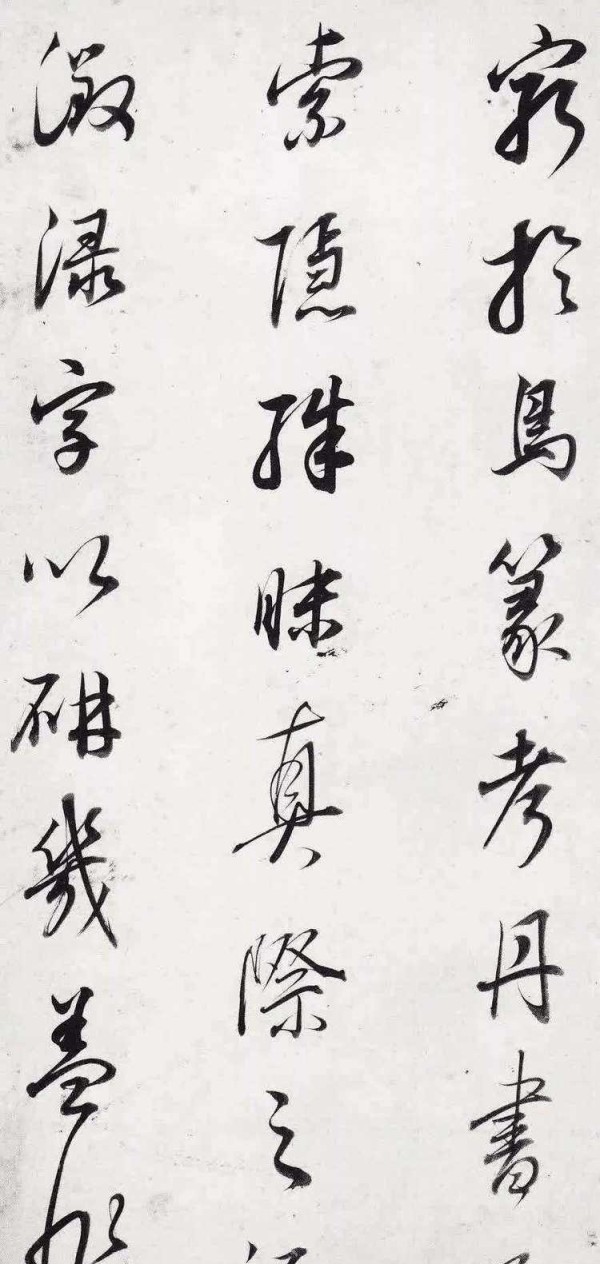

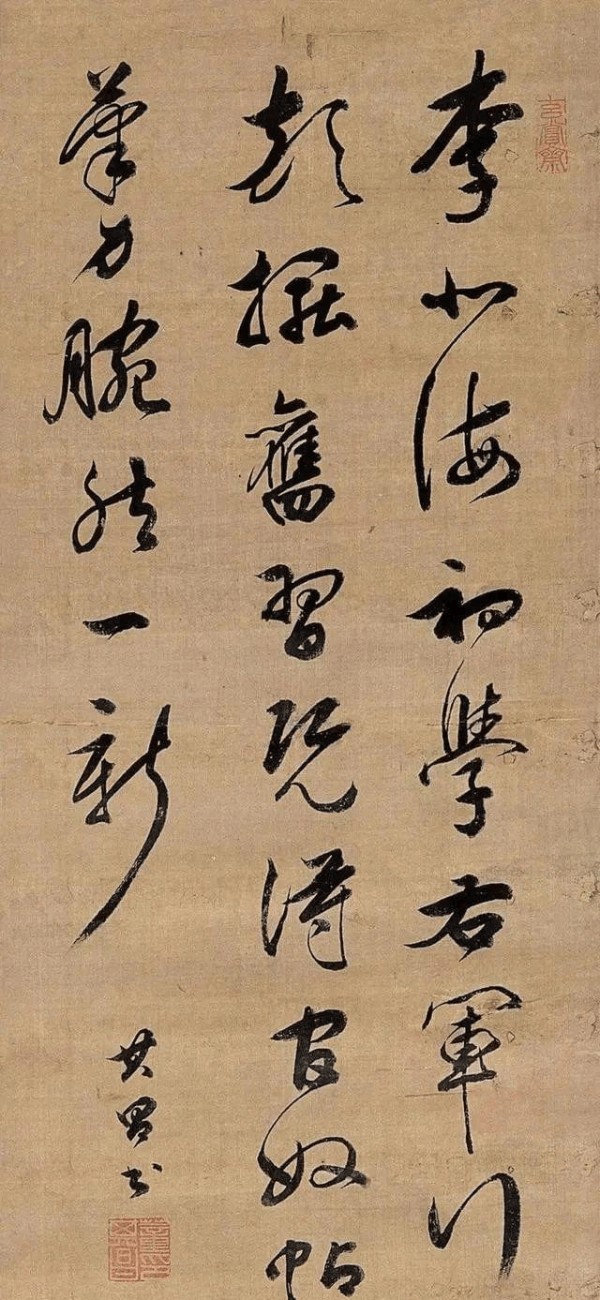

你以为他们只是单纯的书法风格之争?实则不然。董其昌崇尚"二王",追求法度森严的典雅;陈继儒则师法"二李",推崇自然率真的野逸。这场笔墨之争背后,是儒家正统与道家隐逸两种人生观的角力。

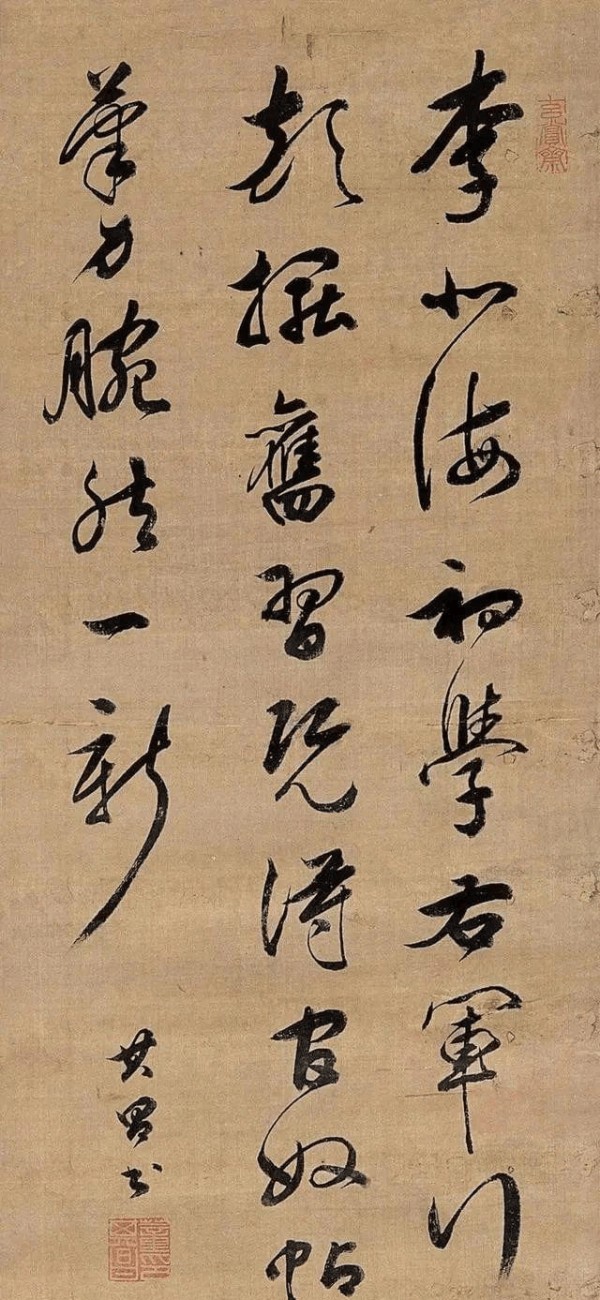

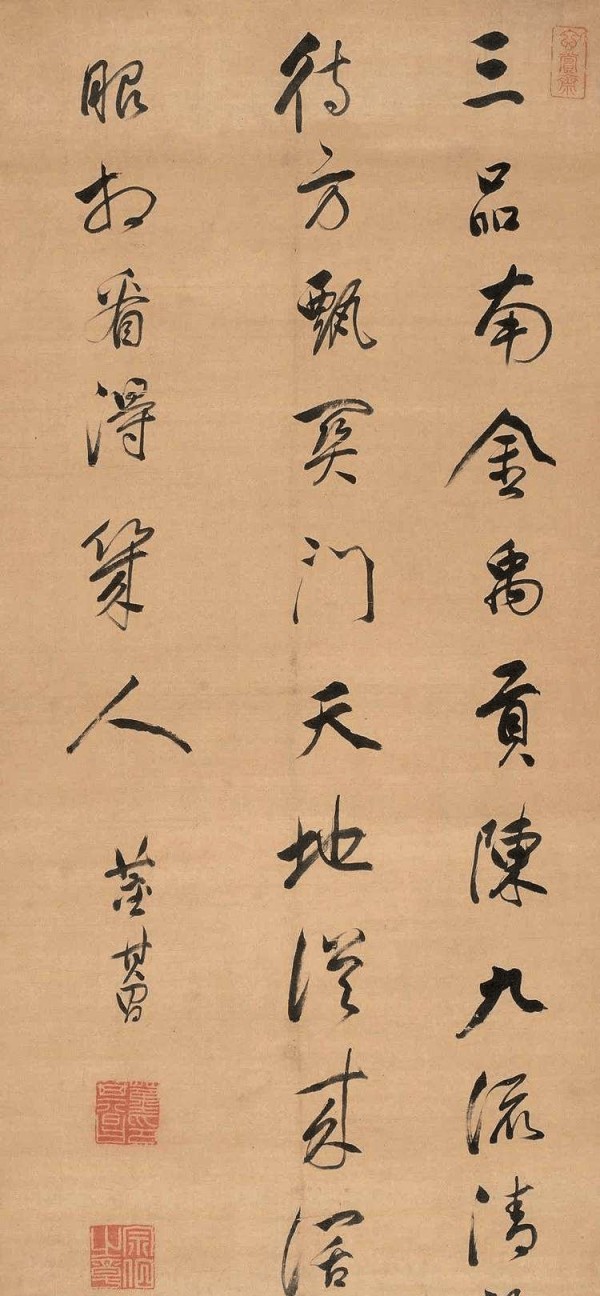

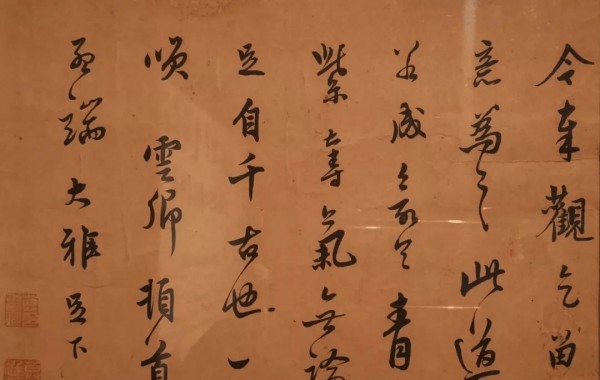

董其昌在《画禅室随笔》中曾言:"书必有法,而后可以任性。"他的书法端庄华贵,如同他的仕途生涯,处处讲求规矩与体统。陈继儒的《隐秀轩集》则显示出他率性而为的艺术追求,其书法犹如汹涌澎湃的江河,时而奔放,时而含蓄,既不拘泥于法度,又不流于粗鄙。

1612年,两人共同参与编纂的《松江唱和集》成为他们艺术交锋的最佳见证。董其昌为此集题写的序言工整典雅,如同一位穿着官服的儒者侃侃而谈;而陈继儒的跋文则随性洒脱,字里行间透露着超然物外的隐士气息。

面对这部凝聚了松江文人心血的作品,两位大师内心想必是波澜起伏,五味杂陈。董其昌或许思考的是如何通过艺术成就来巩固自己的文化地位;陈继儒则可能将其视为与友人心灵交流的又一次机会,毫无功利色彩。

这场艺术较量发生在明朝后期——一个内忧外患、社会动荡的时代。东林党争日益激烈,倭寇侵扰不断,农民起义风起云涌。董其昌选择入世应变,如同一艘在惊涛骇浪中力图稳健前行的大船;陈继儒则选择从容避世,像一片随风飘摇却不失本色的落叶。

董其昌与陈继儒的书法较量,不仅是两种艺术风格的碰撞,更是两种人生哲学的对话。他们的故事告诉我们:艺术的多元性恰恰是其永葆生机的源泉,而人生的选择也没有绝对的对错。

在当今这个强调个性与规则并重的时代,董陈之争带给我们的思考尤为珍贵。无论是追求规范的严谨,还是崇尚自由的率真,都是中华文化宝库中不可或缺的精神财富——这或许正是这场明代书坛最精彩一幕留给后世的最大启示。

网址:董其昌与陈继儒的终极较量,明代书坛最精彩的一幕 https://zlqsh.com/news/view/21890

相关内容

从旁观者的角度去点评董其昌,其实他的书法很平淡,名过其实【原迹鉴赏】 明代董其昌、张居正山水画(中堂)

【书法评论】董发亮:田继光䎐墨韾香

王力宏巡演南昌站秒罄 万里奔赴齐聚“最好的地方”

Al解答:为什么日本人讲当代中国书坛只有三位书法家?

吴昌硕诞辰180周年艺术大展在沪展出

走进阳明先生的精神世界 领略传统文化魅力 南昌红谷滩大剧场上演话剧《阳明三夜》

极致疯批男二换大号唤天命,继续演绎!向全世界安利这一精彩剧情

袁克文唯一存世的日记手稿,拍卖价格680万,当今书坛无人能比

画坛神才张大千精通山水画,因哥哥说的一句话,终生不肯画老虎