【锐评】中美协副主席、画家马锋辉:艺术征途勤探索,题材挖掘尚不足

探索食材的新吃法,挖掘隐藏的美味 #生活乐趣# #美食烹饪乐趣# #美食故事分享#

文/青坡

著名画家马锋辉

在当代中国画坛,马锋辉是一位颇具影响力的人物。他 1963 年出生于浙江浦江,自幼便与绘画结缘,年少时从绘制幻灯片、电力工程图纸开始,逐步踏上艺术之路,并于 1985 年考入浙江美术学院(现中国美术学院),接受专业且系统的艺术教育 。此后,他在艺术领域不断深耕,在艺术创作、艺术管理、视觉文化研究以及展览策划等多个方向都取得了显著成就,不仅是享受国务院特殊津贴专家,更是现任中国美术家协会副主席。

多年来,马锋辉的作品参加了众多重要展览,如 “笔意墨韵・国际水墨画邀请展”“第十届全国美术作品展览获奖作品展” 等,还荣获 “2000 年全国中国画作品展” 银奖、“第十届全国美术作品展览” 优秀奖等诸多奖项,其多幅作品被浙江美术馆、中国美术馆、中国国家博物馆等专业机构收藏。同时,在艺术管理方面,他曾在浙江省美术协会和浙江美术馆工作多年,组织实施了一系列重大艺术项目,像 “浙江省当代国画优秀作品展” 晋京展、“浙江省重大历史题材美术创作工程” 等,还筹备了浙江美术馆的建设与开馆运行,策划组织了 “神州国光 —— 黄宾虹艺术展”“杭州中国画双年展” 等众多知名展览,对推动浙江乃至全国的美术事业发展贡献卓越 。

人无完人,艺术创作亦是如此。在马锋辉取得众多成绩与荣誉的背后,其艺术创作也存在一些值得探讨与改进的地方。深入剖析一位艺术家的艺术特色与不足,不仅能让我们更全面、客观地认识其艺术成就,也能为其未来的艺术发展提供参考方向,为整个艺术界的交流与进步贡献一份思考。就让我们一同走进马锋辉的艺术世界,探寻他的艺术特色,分析其中的不足之处,并展望未来他在艺术道路上可能的突破方向。

一、马锋辉的艺术特色

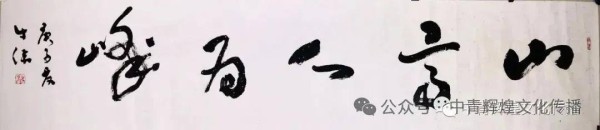

马锋辉画作《万山》系列作品之一 180cm×88cm 2021年

独特的写生实践 精妙的笔墨运用

真正有价值的写生并非对真实对象不加取舍的如实描绘,那种做法更像是 “写实” 。马锋辉这样认为,有品评意义的 “写生”,是写生者身临其境的深切体悟。当被眼前的景象惊奇、感染、情动之后,去寻思、捉摸对象的生意和情致,搜取并描绘出对象的本质能量,让生机和生趣活跃在画面之中。这一过程融入了写生者思想和情感的深度观照,是凝神于物、以物传神,从而阐发 “我之精神和性灵” 的艺术实践。

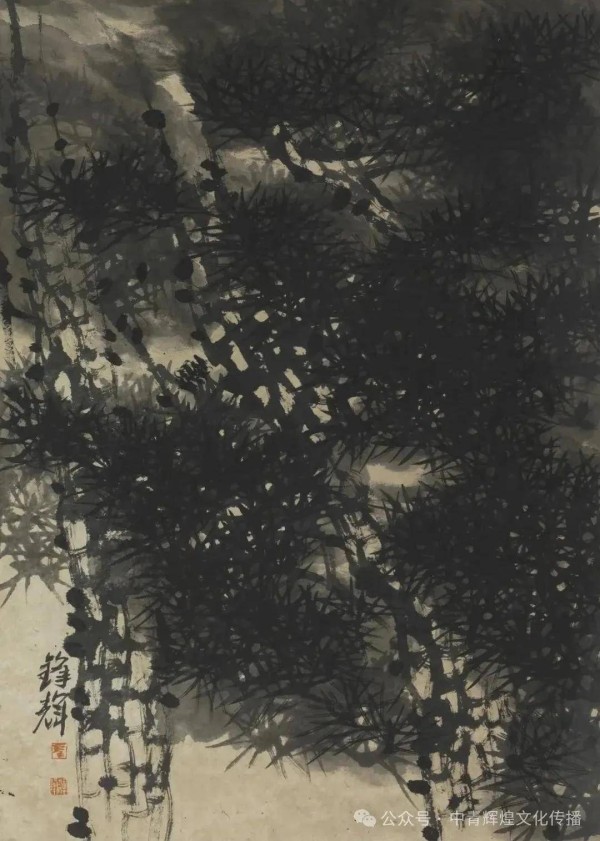

以他的《万山》系列作品为例,在创作这一系列时,马锋辉深入自然,对万山群松进行细致观察与感悟。他没有仅仅描绘松树和山峦的外在形态,而是努力捕捉它们的 “神态”。在一些画作中,我们虽看不到具象的群山,但通过淡墨渲染,远山产生出飘渺的空灵感,让观者能感受到山的精神。在描绘松树时,他注重展现松树在不同环境下的姿态与气质,或挺拔傲立,或在风中摇曳,每一棵松树都仿佛被赋予了生命,展现出独特的精神风貌。这种写生方式,使他的作品不仅仅是对自然的简单复制,更是融入了他个人的思考与情感,展现出自然的本质能量,让观者在欣赏画作时,也能被其中蕴含的生命力所感染。

在笔墨运用上,马锋辉有着深厚的功底和独特的见解。他深知笔墨是中国书画最核心、最本质的内容,并且认为 “六法论首要之法是‘气韵生动’”,所以在创作中尤为强调用墨。在《万山》系列作品中,他对墨法的运用堪称精妙。他秉承水墨画 “重墨不重色” 的特点,深谙墨分五色(浓、淡、润、渴、白),并能深透领会用墨的旨趣,娴熟运用积墨、宿墨、泼染、破墨等技法。在这些作品里,虽有设色但较淡、较少,更多的是通过墨分五色来表现画面。看似单色的墨,在水、笔、纸等材料的配合下,产生出丰富的变化,使画面有了色彩的感觉,生动地表现出松、山等物象的艺术之美与自然之美,成功塑造出它们的立体感。比如在描绘山峰时,通过浓墨表现山峰的厚重与坚实,用淡墨勾勒出山峰的轮廓与层次,再以润墨表现山间的云雾缭绕,渴墨体现山石的质感,让整个山峰富有立体感和层次感,仿佛真实地呈现在观者眼前。

同时,他的用墨以浓为主,浓墨涩笔在块面淡墨的衬托下,表现出不同层次的墨色,精准地表达他所要追求的松之神态和气势。由于对中国画笔墨有着深刻的洞见,他用墨虽浓,却不失鲜活,行笔沉着痛快。他画出来的线条 “毛、涩、松、畅”,生动地表现出松的苍、雄、秀、深之势。在描绘松干时,运用浓墨涩笔,表现出松干的粗糙质感和历经岁月的沧桑;画松针时,线条流畅而富有力度,展现出松针的刚劲与茂密 。

新颖构图方式 与人耳目一新

马锋辉在构图上具有创新精神,他的画作常常突破传统的构图模式,给人以新颖独特的视觉感受。以他画松的作品为例,像《傲风》《山居胜友》等,其构图方式依据画面意境而变化多端。

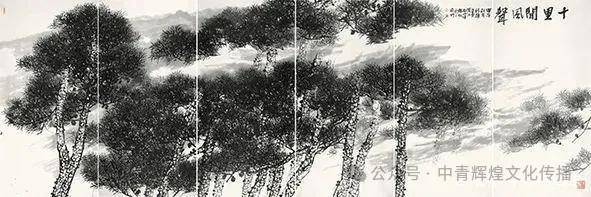

马锋辉画作《十里闻风声》中国画 240cm×120cm×6 2014年

在《傲风》中,他采用局部写松的方式,将松干、松针与松枝均糅于一体,取低视线,仿佛观者身在松下倾听山谷的风声。这种构图凸显了濡笔湿墨特有的氤氲之感,让人仿佛置身于松林深处的山谷雾霭之中,营造出一种神秘而深邃的氛围。而《山居胜友》则聚焦松首,松干虚写,以平视线看松友,通过繁密松针笔笔叠加,虽密不透风,却在紧致之中体现笔的力度、墨的鲜透,让观者能体味到 “松花可服、松节可酿、松脂可熬、松子可餐、松涛可听、松阴可坐” 的胜友之功之情 。

他还善于运用大尺寸的画面来展现宏大的场景和磅礴的气势,如《九里云松图》《十里闻风声》《石桥南畔第三株》等,动辄以数米宽幅的巨幅画面来描写松林。在这些作品中,他通过巧妙的构图,将松树的形态、姿态与周围的环境相结合,以 “云” 的气象、“风” 的声音来表现松的精神境界,从传统的折枝法转变为对松峦环抱的自然生态的描写,让人们从云烟与风霜中感受松的傲然苍翠、挺拔轩昂 。

二、马锋辉艺术创作的不足之处

风格突破的局限较多

马锋辉独特的艺术风格虽然为他在画坛赢得了一席之地,但在风格突破方面,似乎存在一定的局限性。随着艺术的不断发展,时代对艺术家的创新要求越来越高。在当下画坛,不少同时代的画家勇于大胆变革,积极探索新的艺术语言和表现形式。例如,一些画家将传统中国画与现代艺术观念深度融合,借鉴西方现代艺术的构成、色彩等元素,创造出极具视觉冲击力的作品,实现了风格的重大转变,在艺术界引发了广泛关注 。

马锋辉画作《万山》系列作品之三 180cm×88cm 2021年

相比之下,马锋辉的风格转变不够显著。他在写生理念、笔墨运用和构图方式上虽有自己的特色,但在多年的创作历程中,整体风格较为稳定,缺乏那种颠覆性的突破。以他的《万山》系列作品为例,从早期到近期,在表现手法和艺术风格上没有发生质的飞跃,依然围绕着传统的笔墨技法和意象表达展开。这种稳定性在一定程度上限制了他艺术风格的多元化发展,也使得他在面对追求新鲜和变革的艺术市场与观众时,可能会逐渐失去部分吸引力 。

题材深度挖掘不足

马锋辉的题材选择较为广泛,涵盖了花鸟、山水等多个领域,尤其对松、荷等题材情有独钟。然而,在部分题材的内涵挖掘上,存在不够深入的问题。例如他的一些松题材作品,更多地是呈现松的外在形态,如松干的挺拔、松针的茂密等,以及通过笔墨营造出的气势和意境,来表现松的君子品格 。

但从更深层次来看,对于松这一题材背后所蕴含的丰富社会、文化意义,他未能更深刻地揭示。松在中国传统文化中,不仅象征着君子品格,还与长寿、坚韧、不屈等多种寓意相关联,同时在不同的历史时期和文化语境下,松的象征意义也有所变化。在一些反映社会现实或历史变迁的主题创作中,松可以作为一种重要的文化符号,承载更多的时代内涵和人文思考。但马锋辉在创作中,较少将松与这些深层次的社会、文化背景紧密结合,使得作品在题材深度上有所欠缺,未能充分展现出题材所具有的多元价值和深度内涵 。

艺术表达的多元融合尚欠缺

在当今数字时代,各种新兴艺术形式和时代元素不断涌现,艺术与科技的融合成为一种趋势。许多艺术家积极拥抱变化,将数字艺术、新媒体等元素融入到创作中,创作出具有时代特色的作品。例如,一些艺术家利用数字技术进行绘画创作,通过电脑软件和数位板,实现了传统绘画难以达到的特殊效果,还能与观众进行互动,增强了作品的趣味性和传播性 。

然而,马锋辉的作品与这些新兴艺术形式、时代元素的融合不够紧密。他的创作手法仍较为传统,主要依赖于传统的笔墨纸砚进行创作,在作品中较少看到对数字技术、新媒体等时代元素的运用。这种与时代融合的欠缺,可能会使他的作品在面对年轻一代观众和艺术市场时,缺乏足够的吸引力和适应性。年轻一代观众成长于数字时代,对新兴艺术形式有着更高的接受度和兴趣,马锋辉若不能及时跟上时代步伐,在艺术表达中融入更多时代元素,其作品的受众范围和影响力可能会受到一定的限制 。

三、未来进步方向探索

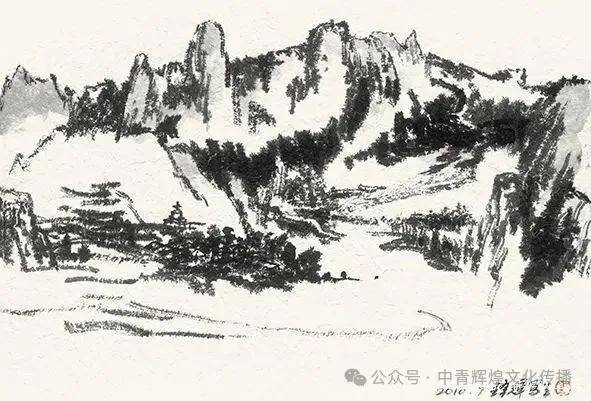

马锋辉画作《甘南行之二》32cm×48cm 2010年

1.大胆突破固有风格

马锋辉若想在艺术之路上实现新的飞跃,大胆突破固有风格是关键一步。他可以广泛涉猎不同艺术流派,深入研究印象派、后印象派、立体派等西方现代艺术流派的色彩运用、形式构成和表现手法 。例如,印象派注重对光线和色彩瞬间变化的捕捉,马锋辉可以从中汲取灵感,在中国画的笔墨基础上,尝试更加大胆、鲜明的色彩表达,为作品增添更多的活力与视觉冲击力;立体派将物体分解、重构,打破传统的视觉认知,这种独特的思维方式或许能启发马锋辉在构图和造型上进行更加大胆的创新,创造出全新的艺术形式 。

此外,不同文化的艺术形式也蕴含着丰富的灵感源泉。像非洲木雕艺术,其独特的造型和夸张的表现手法充满了原始的生命力;日本浮世绘的线条和构图简洁而富有韵味,具有独特的东方审美情趣。马锋辉可以将这些不同文化艺术的元素融入自己的创作中,与中国画的传统元素相融合,创造出具有独特个性的艺术风格 。

在绘画材料和技法方面,他也应积极尝试。如今,市场上出现了许多新型绘画材料,如不同质地的纸张、特殊的颜料等,每种材料都能带来独特的艺术效果。例如,一些新型纸张的吸水性和纹理与传统宣纸不同,使用这些纸张可能会使笔墨在其上产生意想不到的变化,为作品增添独特的质感 。在技法上,除了传统的笔墨技法,还可以尝试拼贴、拓印等技法,将不同的材料和纹理融入画面,丰富作品的表现形式 。比如,通过拼贴不同材质的纸张或布料,为画面增添层次感和肌理效果;利用拓印技法,可以将自然物体的纹理或痕迹转移到画面上,创造出独特的视觉效果,从而打破传统绘画技法的局限,为自己的艺术创作开辟新的道路 。

马锋辉画作《夏日》34cm×34cm 2005年

2.不断深化题材内涵

为了深化题材内涵,马锋辉需要更加深入地融入生活。他可以积极参与社会活动,关注当下的社会热点问题,如环境保护、社会公平、文化传承等,并将这些热点元素融入到自己的绘画题材中。以环境保护为例,他可以创作以森林、河流、野生动物为主题的作品,通过描绘它们在人类活动影响下的生存状态,引发人们对环境保护的思考 。在描绘森林时,不再仅仅展现森林的自然之美,还可以刻画森林被砍伐后的荒芜景象,形成鲜明的对比,让观众深刻感受到环境保护的紧迫性 。

同时,从哲学、历史等多维度思考题材也是至关重要的。在创作松题材作品时,他可以结合哲学中关于坚韧、永恒等概念,深入挖掘松所蕴含的精神内涵,不仅仅停留在表现松的外在形态和传统象征意义上 。从历史维度出发,研究松在不同历史时期的文化寓意和象征变化,将这些历史知识融入到作品中,使作品承载更多的历史文化信息 。比如,在古代,松常与长寿、归隐等意象相关联,而在现代,松又可以象征着坚韧不拔的民族精神。通过对这些历史文化内涵的挖掘和呈现,提升作品的思想深度,让观众在欣赏作品时,能够获得更多的思考和启示,感受到作品背后深厚的文化底蕴 。

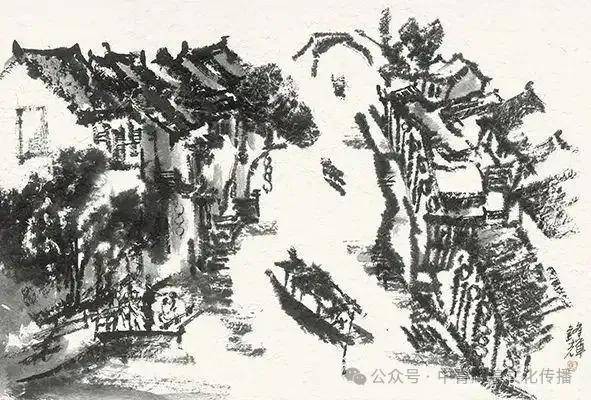

马锋辉 画作《水乡行之一》32cm×48cm 2000年

四、结语:期待艺术新征程

马锋辉作为当代中国画坛的重要人物,在艺术创作、艺术管理等方面都有着不可忽视的贡献。他独特的写生理念,让作品充满生机与活力;精妙的笔墨运用,展现了中国画的独特韵味;创新的构图方式,为观者带来新颖的视觉体验 。这些艺术特色使他在画坛占据了一席之地,其作品也得到了众多专业机构的收藏和认可 。

然而,正如我们所分析的,他的艺术创作也存在一些不足之处。风格突破的局限使他在面对不断变化的艺术市场和观众需求时,可能会面临挑战;题材深度挖掘的不足,限制了作品思想内涵的进一步提升;与时代技术融合的欠缺,让他的作品在年轻一代观众中的影响力受到一定影响 。

但这些不足并非不可逾越的鸿沟。未来,若他能大胆突破固有风格,广泛吸收不同艺术流派和文化的元素,积极尝试新的绘画材料和技法,必能为自己的艺术创作开辟新的天地 。在题材内涵深化方面,通过深入生活、关注社会热点,从哲学、历史等多维度思考题材,他的作品将承载更多的时代精神和文化底蕴 。而在拥抱时代技术上,利用 科技辅助创作、探索数字艺术展览形式等,将使他的作品紧跟时代步伐,吸引更多观众的关注 。

仁者见仁智者见智,作为艺术评论者,我们相信马锋辉先生在未来的艺术道路上,能够不断突破自我,克服现有的不足,以更加开放的心态和创新的精神,创作出更多具有深刻内涵和时代特色的优秀作品,在中国画坛续写辉煌,为中国美术事业的发展做出贡献 。

网址:【锐评】中美协副主席、画家马锋辉:艺术征途勤探索,题材挖掘尚不足 https://zlqsh.com/news/view/25433

相关内容

南海区美术家协会主席曹钟兴作品欣赏全国美术理论主力军齐聚广州,他们在关注什么?

作协副主席点评哪吒2:屎尿屁元素难评,战争场面张艺谋望尘莫及

吴长江:超越传统——杨越的艺术探索与创新精神(2024年12月24日)

荣获国际艺术金奖的艺术家——唐先德先生

vivo携手湖北省摄影家协会及华中科技大学成立高校摄影联席会,共推荆楚影像文化发展

佛山市美术家协会主席王永才作品欣赏

26位女艺术家作品亮相徐汇,探索“东方气象”

人民美术出版社连环画副编审马程作品欣赏

代表委员谈科技与艺术:“技术的难度”与“思想的密度”同等重要