老来依然一书生:费孝通的学术人生

《生活的哲学》- 费孝通:从社会学视角探讨中国人的生活观念和价值观 #生活乐趣# #生活分享# #生活故事精选# #生活哲学书籍推荐#

在中国社会科学史上,费孝通具有不可替代的意义。从概括“差序格局”“文化自觉”、翻译和阐释“community”(社区),到实践区域研究、扩展社会学的传统界限,现代中国社会学的无数个细节和瞬间都由他带来。人们称他费老。

他是中国社会学、人类学和民族学的主要奠基者之一,是汉语学术界最早走出书斋、走进田野,并将社会科学作本土化研究的学者之一。抗战时期,强敌压境,他和他的学术团队入住魁阁,多少个夜晚,他们在菜油灯的灯光下摊开书本,背靠吱吱作响的木架读书,开“席明纳”研讨。

如果读者见到青年费孝通会发现,他还是一位爱写专栏文章的评论家、作家,甚至写了一本英文小说。

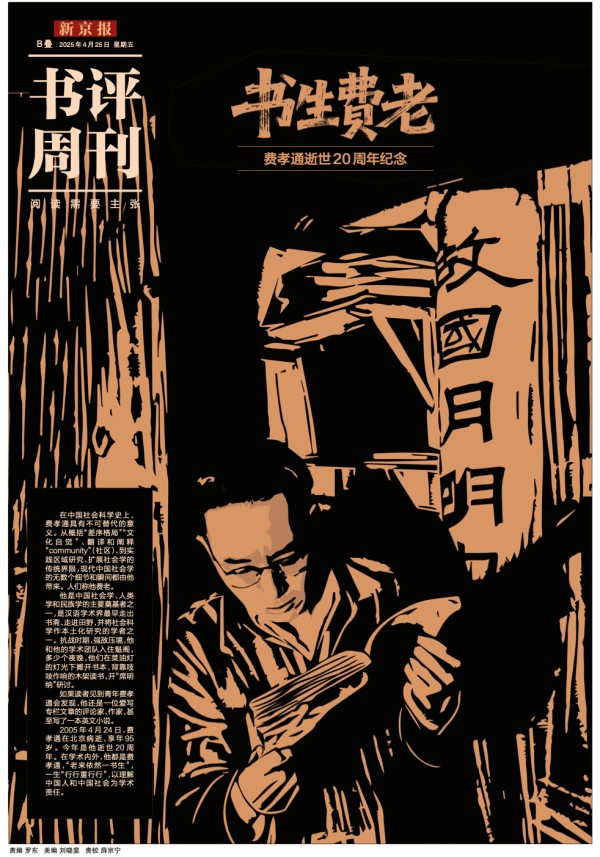

2005年4月24日,费孝通在北京病逝,享年95岁。今年是他逝世20周年。在学术内外,他都是费孝通,“老来依然一书生”,一生“行行重行行”,以理解中国人和中国社会为学术责任。

专题《书生费老》封面。

在费先生逝世20周年之际, 《新京报·书评周刊》特别策划了纪念专题《书生费老》,所刊文章包括费孝通的人生和学术、从中国社会学史的角度谈费孝通的学术遗产、从文学和社科的角度谈费孝通唯一小说《茧》,以及费孝通在魁阁时期主持的“席明纳”。

本文为第三篇,内容为书单中的费孝通学术人生。

生于1910年的费孝通先生,其一生绝大部分时间都在20世纪。在这个漫长的世纪,作为知识人,他有过荣光,也有过苦难和徘徊,至晚年,费孝通说“老来依然一书生”。

评述费孝通先生的文本很多,若论书,也有一些。我们从人生和学术两个领域整理关于他的人物书单,其中学术评传这一块,还有马戎等编著的《费孝通与中国社会学人类学》和李培林编著的《费孝通与中国社会学》等。此处仅说专著。

专题《书生费老》已推送文章链接:

撰文|罗东

人生评传:

一个20世纪读书人的生命历程

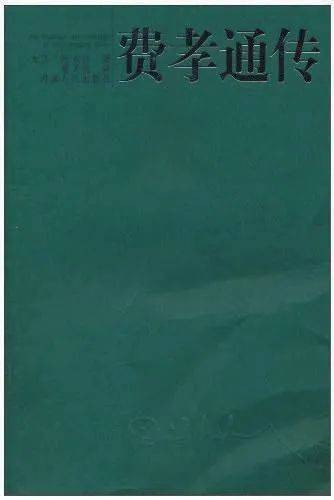

《费孝通传》

作者:[美]大卫·阿古什

译者:董天民

版本:河南人民出版社 2006年2月

这是关于费孝通先生最早的一本专著类传记,初版于1981年1月。其原稿(主体部分)是一篇题为“Fei Xiaotong and Sociology in Revolutionary China”的历史学博士论文,封面印有中文“费孝通传”四个字。

作者是历史学家大卫·阿古什(R. David Arkush),曾师从费正清做中国社会研究。不少人将阿古什叫作“美国传记作家”,此一叫法其实并不妥,他不是传记作家,《费孝通传》也不是一般意义上的人物传记。其性质是在中国研究(China Studies)框架下对费孝通做的历史研究。大概也因为人名翻译问题,读者不了解阿古什究竟是何许人也。实际上他本人有一个中文名叫欧达伟,他在完成《费孝通传》后通过博士学位论文答辩,成为一个研究中国的历史学家,国内翻译出版过他的《华北民间文化》(河北教育出版社1995年7月版)和《乡村戏曲表演与中国现代民众》(北京师范大学出版社2000年12月版)等书。

欧达伟(也即阿古什)在这本书中是在社会学、知识分子和中国社会巨变的问题意识之下研究费孝通的。一方面阐释了费孝通的功能学派理论之奠定、作品中的“乡土性”、他观察美国社会(如对个人主义的警惕)对其个人主张的影响等,另一方面也探讨了费孝通的角色转变,从社会学研究到少数民族工作,再到他当时正在投入的社会学学科重建。他写这本书时没有到过中国,所采用的资料为文本、海外档案、访谈和其他二手资料,其文本当然还是保持了相当的严谨性。据费孝通在《读书》杂志1983年第3期刊文《我看人看我》回忆,他曾将书稿读过多遍,1980年,欧达伟曾驱车半天见当时到访美国的他,并请他指出稿子的史实错误。费孝通肯定了他的研究,下了许多功夫,但是谢绝了这一请求,对其中的真伪问题“一概没有置答”。他的看法是,这是历史学者本人应该处理的史实问题,当“保存他作为历史学者的真正面貌”。

《斯人斯土》

作者:张冠生

版本:生活·读书·新知三联书店 2025年4月

受制于成稿时间,欧达伟《费孝通传》无法写晚年的费孝通。与之相比,《斯人斯土》记述了“费孝通的一生”(这句话也为这本书的副标题)。《费孝通传》实际为历史学家的中国研究之作品,在材料整理和写法上,《斯人斯土》则是一部比较典型的人物传记。作者张冠生曾担任费孝通先生助手十余年,是费孝通晚年学术和生活的参与者之一,早在21世纪初,他就写过一本《费孝通传》(群言出版社2000年1月版),后来在2011年修订再版。以读者视角观之,《斯人斯土》有两个明显的变化,其一是增补了此前未被充分讲述的政治生活部分,加入了近年来关于中国社会学恢复重建的新增史料,其二是在文本写法上更贴近“述而不作”的原则。

“1910年,费孝通出生于中国苏南一个水乡小镇”,一个20世纪读书人的生命历程由此开始。

作者搜寻了这一年的人类学、社会学事件,如英国现代人类学奠基人之一哈登在他的《人类学史》开篇写这“是人类学历史的第一次尝试性研究”,也整理了丁文江、蔡元培等中国知识人在这一年的事件。这是一个学科知识积累已到某个节点、国家命运发生巨变的年代。相较于最早的版本,此次重新编排章节,以费孝通出生的1910年、入读大学的1928年,新中国成立的1949年,费孝通开始主持社会学恢复重建工作的1979年为时间节点,分四部分讲费孝通的人生。此四部分也对应着近现代中国的几次巨变。社会学在1952年的院系调整中被取消,费孝通的学术人生暂停,他曾经在为他的《逝者如斯》写后记:“我希望读者能体会出我这种一直想要追赶前人而总是落在后面,心急气喘的心情,而落到现在这个人已老、路还遥的境地。”这种晚年补课的心情,在这本书的回忆中也可见一些,如费孝通坐火车也一直在琢磨和谈论着问题,作者作为助手陪同他,一边是他的谈话,一边是火车底部传上来的哐当声,人、时代,节奏交织在一起。

学术评传:

被经典化的,对未来展望的

《费孝通早期思想探源》

作者:方慧容

版本:上海人民出版社 2019年8月

20世纪30年代是费孝通先生学术的起点,其间,他分别在燕京大学、清华大学和伦敦政治经济学院完成了社会学本科及(社会)人类学硕博学习,并于1938年到云南大学执教。至40年代,除了研究、教书、外访,他也积极投身于社会活动,在报刊上发表时评文章和外访札记,是活跃的时评家和活动家。此20年是费孝通第一段学术生涯主要组成部分。方慧容的《费孝通早期思想探源》是对他这一时期的研究。多年来,当人们回顾费孝通前半生研究时,首先阅读的是他的《江村经济》《乡土中国》等作品,去理解他对当时中国农村社会基本的、前瞻性认识,及其在学科上的意义,当然结合21世纪以来的中国社会转型加以比较研究的也有不少。此时,费孝通的作品已经经典化。

这本书则是回到文本和历史现场,探究费孝通的理论来源。此种探究不是简单列举影响费孝通的A理论、B理论、C理论,其不同之处是试图通过文本细读,反思性地重现费孝通的写作过程。读者可以读到费孝通如何吸收乌格朋的“文化滞后”理论、韦伯关于新教伦理与资本主义关系的观点,以及涂尔干的社会分工和合作理论,并尝试将其与中国社会现实结合。他不是单一的“功能学派传人”,他的思想交织着马克思主义、改良主义及传统伦理。作者一方面对以往费孝通被忽视的国际时评加以分析,也探索了费孝通思想中的犹豫、徘徊和局限,此外也观察了他的一些实践活动,如他与其姊费达生推动女蚕校合作化运动,希望通过技术改良与合作组织缓解农村贫困,却因地方利益冲突、缺乏制度性支持而成效有限。

《费孝通之问》

作者:方李莉

版本:商务印书馆 2021年11月

费孝通把世界矛盾的根源归为“文野之分”(文明与野蛮的偏见)与“东西之分”(文化霸权),并从“心态”上提出了概括性的解决之道。现实世界的复杂性使之成为一种愿景,而不是具体的方法。本书的副标题虽为“人类社会如何走向‘美美与共’”,但其实主体内容还是中国的现代化建设问题,副标题的另一部分“费孝通学术思想传”更直接表述了全书主题。也因此,读者从此书中可对费孝通的学术和思想历程有一个比较全面的认识。另外值得一说的是,由于作者做艺术研究这一学科背景,她对费孝通思想的梳理加入了艺术和非物质文化遗产等部分,尤其在少数民族和全球文明秩序这两处强调了费孝通关于人文资源的论述和启发。

网址:老来依然一书生:费孝通的学术人生 https://zlqsh.com/news/view/26493

相关内容

96年,蒋孝勇一家赴老家溪口参观,一老导游:您的溪口话讲得正啊熊潇恒先生荣获「墨缘堂艺术大赛」书法一等奖

张荣先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法一等奖

【国画天地】一花一叶,生意盎然 | 来楚生大写意花鸟

吴国柱先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法一等奖

专访|钱浩:认为书法是“线条的艺术”,是对书法的降维

安太毅先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法一等奖

刘小平先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法特等奖

《资治通鉴》:李斯的才能与命运:从书生到丞相的悲剧人生

杨剑华先生荣获「墨缘堂全国艺术大赛」书法特等奖