胡适《尝试集》与齐一民《再尝试集》:跨越百年的诗歌对话与革新

诗歌可以跨越时空,与古人对话 #生活乐趣# #读书乐趣# #诗歌欣赏#

跨越百年的诗歌对话与革新——读胡适《尝试集》与齐一民《再尝试集》

作者/闻星

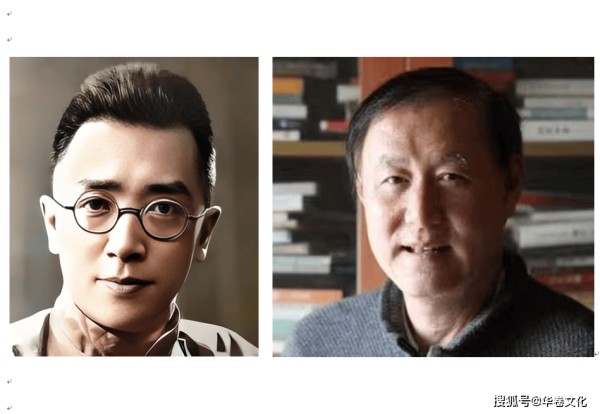

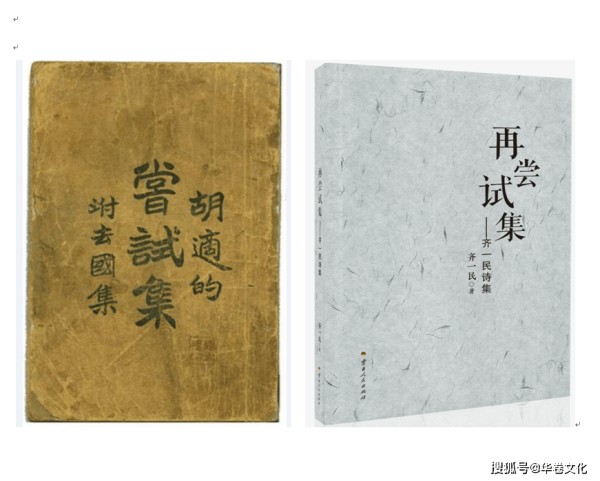

胡适的《尝试集》(1920年)诞生于新文化运动浪潮之中,其创作动因具有鲜明的时代使命感。作为中国现代文学史上第一部白话诗集,它直接呼应了《文学改良刍议》中“不模仿古人”“务去滥调套语”的文学革命主张。胡适以“尝试”命名,既是对白话诗写作可能性的探索,更是对文言文垄断地位的宣战。例如,《蝴蝶》一诗通过“两个黄蝴蝶,双双飞上天”的口语化表达,彻底颠覆了传统诗词的意象体系,其价值更在于“前空千古,下开百世”的开创性。

齐一民的《再尝试集》(2025年)则呈现完全不同的创作语境。在白话诗诞生百年后,诗歌创作面临形式固化与语言创新的双重困境。齐一民以“再尝试”为题,既是对胡适精神的致敬,更是对当代诗歌边缘化危机的突围宣言。他自述“补齐文类短板”,将小说叙事、学术考据甚至日常对话融入诗歌,例如《延庆小住》将“小流浪”转化为诗意源泉,这种创作姿态本身即是对传统诗歌边界的挑战。

二、主题嬗变:从社会批判到个体经验的时代折射《尝试集》的主题谱系深刻烙印着五四时代的集体焦虑。胡适通过《威权》批判封建专制,以《人力车夫》表达对底层劳动者的人道关怀,这些作品构成了一幅新文化运动的思想地图。即便在《关不住了!》这类表现个人情感的诗作中,仍能读到“我的诗情真没有些儿坟墓”的启蒙呐喊,个人情感与社会变革形成共振。

齐一民的创作则呈现明显的个体化转向。他的诗歌题材广泛,既有对城市变迁的哲思,也有对文化碰撞的观察,但核心始终围绕个体经验展开。《四十而大惑》中“生命如谜,解谜的钥匙在风中飘摇”等诗句,将存在主义困惑转化为私人化的诗意表达。这种转变折射出百年间中国社会结构的巨变:从集体启蒙到个体觉醒,诗歌的功能已从思想武器转化为精神自洽的工具。

三、形式革新:从语言解放到文体杂交的实验场胡适在《尝试集》中的形式突破具有里程碑意义。他通过“双声叠韵”实验增强白话诗的音乐性,如《一颗遭劫的星》中“拳头大的雨点淋漓打下”的民间歌谣韵律,证明了白话同样可以承载诗意。这种实验虽显稚拙,却为新诗奠定了合法性基础——正如胡适自评:“七几十首诗代表二三十种音节上的试验”。

齐一民的革新则更为彻底。他创造“诗体杂文”新形态,将《沁园春》词调与现代诗体嫁接,在《半阙添字》中实现“古典骨架+现代血肉”的融合。更值得关注的是其“古今对话”策略:通过对《诗经》结构的现代转译,发现“变与不变的巧妙结合恰似现代歌词的回旋结构”。这种实验不仅突破了文体界限,更构建起传统与现代的对话通道。

四、文学史价值:从奠基到重构的双重使命《尝试集》的文学史地位无可替代。它首次系统地将白话文应用于诗歌创作,确立了新诗的文体规范,其“历史兴趣”远大于艺术价值。正如陈子展所言:“真价值主要在于‘与人放胆创作的勇气’”。这种开拓性使其成为现代文学史的“元文本”。

《再尝试集》的当代意义则在于重构。在AI写作泛滥、诗歌定义模糊的今天,齐一民通过“诗论+诗作”的二元结构,重申诗歌的叙事与抒情本质。其《也说叙事诗》对“非诗化”倾向的批判,实质是对诗歌本质主义的坚守。这种在解构与重建之间的平衡,恰是百年后对胡适“尝试”精神的现代回应。

五、结论:两代诗人的精神对话胡适与齐一民的创作实践,构成中国新诗发展史的“对话性结构”。前者以“破”为立,用白话诗炸开传统文学的坚冰;后者以“立”促破,在全球化语境下重建诗歌的本土性。这种跨越百年的呼应,印证了诗歌作为“时代精神镜像”的永恒价值。当齐一民在《再尝试集》中写下“我们都在解构中寻找结构”,何尝不是对胡适“大胆假设,小心求证”治学方法的诗意转写?两部诗集最终指向同一命题:在语言与形式的永恒张力中,诗歌始终是人性最敏锐的探测器。(完)

网址:胡适《尝试集》与齐一民《再尝试集》:跨越百年的诗歌对话与革新 https://zlqsh.com/news/view/28301

相关内容

于正似乎在尝试一种全新的宣传方式张凌赫首次尝试rap

事情如果不尝试,永远无法得知结果,对吧?

“诗歌的邂逅——‘话中国’中法诗会”在巴黎中国文化中心举办

现在有爱豆敢尝试这种发型吗?

第一次尝试剪辑,整个过程让我感动得落泪

陈丽君首次尝试倒栽唱

网红在尼泊尔尝试喝恒河水,结果生病了

诗词的长河中一朵璀璨的浪花——《诗词菁华集》

首次尝试rap ! 没有技巧只有感情的《若月亮没来》…