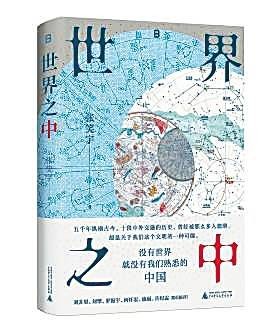

《世界之中》: 重构中华文明的坐标

中国的长城、故宫等世界文化遗产,展示了中华五千年文明的瑰宝。 #生活知识# #生活感悟# #文化遗产#

■ 金永淼

在全球化与逆全球化思潮交织的今天,如何理解“中国”这一文明共同体的历史地位,成为每个中国人无法回避的问题。张笑宇的新作《世界之中》以极具想象力的文字,打破了传统史学的叙事框架,将中华文明置于世界文明的坐标系中重新解构。

张笑宇在书中提出“连续4个1%的筛选”理论,揭示传统史学的认知局限。用张笑宇的话来说:“人类社会99%的人所阅读到的历史可能只是原始历史资料的亿分之一。而这从亿到一的筛选中,如果有任意二到三步是被记录者或者写作者头脑中的框架所束缚,那么你能获得的就只是世代积累的刻板印象的加总,距真正丰富无限的历史,可谓远矣。”这种批判精神,恰如德国哲学家狄尔泰所说的“生活比主客二分的认识更根本”。作者以考古学家的手铲刨开层层叠叠的刻板印象,让湮灭的可能性重见天日。

在《中国为什么叫中国》这一章中,作者通过陶寺遗址的圭表遗迹颠覆了以往“中国”因地理中心自居而得名的大众认知。当中华民族的先民以日影丈量大地时,“中”的意蕴已超越地理概念,成为科技文明的精神图腾。这种将天文观测与政治秩序相联系的解读,恰如德国哲学家海德格尔所言“在世界之中存在”。

书中对匈奴历史的重构更具颠覆性。作者指出,匈奴的政治制度实则是对中原政治制度的创造性转化,这种政治模仿行为颠覆了“华夷之辨”的文明等级论。当匈奴贵族刘渊以恢复大汉的名义入主中原时,历史展现出超越血缘的文化认同逻辑。这种解读打破了汉族中心主义的叙事惯性,让游牧与农耕的文明对话呈现出动态互化的图景。

书中对瑞士、日本等国历史形象的变迁分析,对读者心中的固有认知具有极强的破坏性。当看到日本用30年的时间扭转在大众心中“肮脏贫穷”的刻板印象时,中国读者从中读到的不仅是其他国家的经验,更看到了文明自我更新的启示录。这种跨时空的比较研究,让“世界之中”的命题超越国界,成为人类文明共通的思考命题。

在全球化遭遇逆流的当下,书中展现的世界主义精神更具现实意义。当作者用“把世界还给中国”的理念重构历史时,实则是在呼唤一种开放包容的文明观。这种历史认知的转向恰如破茧的蝶,在挣脱传统叙事茧房的过程中展现出中华文明应有的精神气度。

“世界之中”不仅是地理概念,更是一种文明自觉。张笑宇在结语中强调“我们是谁”的答案,需要在“我们本可以”的可能性中追寻。世间最大的遗憾,并不是我们“做不到”,而是我们“本可以”。这种对可能性的追寻,正是文明进步的永恒动力。

网址:《世界之中》: 重构中华文明的坐标 https://zlqsh.com/news/view/30069

相关内容

王炳森:以书画为翼,践行弘扬中华文明理念,助力构建和谐世界深圳世界之窗热情迎接“甲亢哥”,中外文化交融掀起“中国热”

传播中华文化 促进文明互鉴

中国科幻文化新地标亮相上海奉贤 科幻IP《三体》带来奇妙之旅

中华小姐世界冠军白舒出席选美盛典

中华千年诗歌史,废话体为何能走红?人们心中文化的指标是什么?

“书中那段触动你灵魂的封神文字” · 世界名著篇

陪你一世也无关, 注:由于原文中的话题标签超过了3个…

李圣峰‖《蓥华雨后》卷:水墨长卷中的山水精神密码

找到传统戏曲的“青春坐标”