西川:全世界最好的诗人都对我感兴趣,全世界的差诗人都对我没兴趣 | 纯粹访谈

诗歌可以拓宽对世界的理解 #生活乐趣# #读书乐趣# #诗歌鉴赏#

来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客

《中华书院》海报

巨兽

作者:西川 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023年12月

(荣获2024央视《读书》精选年度好书、第12届春风悦读榜“春风诗歌奖”)

在20世纪80年代投身全国性青年诗歌运动,与海子、骆一禾被誉为“北大三剑客”时,西川可以被贴上“诗人”标签。但如果在2025年依然只称西川为“诗人”,恐怕不足以概括62岁的他。

四十年间,西川任教于中央美术学院,写诗之余还做学术研究、翻译外国文学作品,也关注文学史、思想史、社会发展史。与对待诗歌的态度相似,西川与时代的沟通方式也一直在变。从2017年《十三邀》第二季与许知远的那场对谈开始,西川频繁参加文化节目,逐渐习惯面对镜头分享文学和人生。最近几年,他更是接连参加了三档江苏卫视制作的文化节目:《我在岛屿读书》《启航!大运河》,以及正在播出的《中华书院》。

近日,西川跟着《中华书院》节目组来到广州,接受了羊城晚报记者的独家专访。还有写诗的冲动吗?现在谁会对西川感兴趣?听到有人说“西川也老了”的时候有何感想?对于获得诺贝尔文学奖有期待吗……面对这些问题,西川从容以对。

羊城晚报专访诗人西川

西川:全世界最好的诗人都对我感兴趣

文/西川 羊城晚报

古今对话:来广州之前,重温康有为梁启超著作

西川在《中华书院》中的表现展现了深厚的文化底蕴与独特的跨界思考能力,兼具思想深度与人文温度,成为连接古今的文化“桥梁”。比如,在探访白鹿洞书院时,西川提出“用苏东坡的眼睛看庐山,用周敦颐的眼睛看一草一木”,指出现代人和古人并不遥远,将书院景观转化为诗意栖居的精神场域。针对高考志愿填报等现实议题,西川则反对功利化追求,强调学问的本质在于思想自由与精神超越。

羊城晚报:您这几年频繁参加文化节目的原因是什么?

西川:我喜欢做跨界的事,因为进入不同领域时,会受到不同启发。2017年,我参加许知远的《十三邀》之后,就有朋友不断找我参加文化类节目,于是跨入这个领域,参加了纪录片《是面包,是空气,是奇迹啊》《跟着唐诗去旅行》的拍摄。再之后,江苏卫视找我接连参加了三档文化类节目。我不只是在文学圈、诗歌圈走动,除了做文化节目,也做翻译、古代绘画研究等工作。

羊城晚报:这次探访了许多书院,是否让您对古代文人及其创作环境有了新发现?

西川:这次我录制《中华书院》要讲王夫之与湘西草堂,之前要重温相关资料、著作,录制过程中也会听杨立华教授讲王夫之,重新认识了他。节目到广州录制时要去万木草堂,我便重温了康有为、梁启超的著作。我在1985年12月读过梁启超的《中国近三百年学术史》,当时还是年轻人,四十年后重温,是奇妙的阅读经验。我也一直对古代文人、艺术家、思想者的工作环境感兴趣,写过一本书叫《唐诗的读法》,讨论唐诗生产,解读诗人的思想谱系,关注他们所处的社会、生活、思想环境。

《中华书院》海报

羊城晚报:肯定会温故而知新?

西川:是的。我以前会孤立地看康有为、梁启超,但这次重温,加上实地感受,让我把他们的创作和广东的历史、地理、思想条件联系到了一起,探究近代以来,广东在很多事情上的开端意义。要知道,我不仅是诗人,还会关注历史、思想问题。

羊城晚报:在您眼中,广东的独特性在哪里?

西川:开放和包容。自古以来,广东的很多地方是通商口岸,成为中国连接世界的码头。比如,十三行对广东文化产生了潜在影响。广东人与外国人做生意的过程中,审美、语言、生活方式逐渐受到影响,世界观也被自己做的生意塑造——面向世界。

羊城晚报:您这次走访了广州的一些书院,对广东文化有哪些观察?

西川:广东的很多书院是家族祠堂的一部分。祠堂与家族有关,家族也分层,子弟读书之后闯天下,往北考科举,往南做生意。我也一直关注广东当代文化发展,文学、诗歌、小说、当代艺术等。广东文化可能也有“文艺复兴”,但目光可能不完全瞄着北京,还可能瞄着东南亚,所以会更加杂糅,更加开放。

我的身体就像一座旅馆:西川演讲访谈录

作者:西川 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-08

羊城晚报:经常有文化节目主张嘉宾、观众通过节目和古人实现古今对话,您觉得行得通吗?

西川:能不能通过节目实现,我不知道。但我个人坚持古今对话,会和古人聊天。我前段时间在王夫之墓前,对他说“我最近引用了你说的话,有的观点我同意,有的我不同意”。我不会捧着古人,而是把他们当成跟我同时代的人交流。

羊城晚报:对于传统文化的传播,您如何在普及大众与深度阐释之间寻找平衡?

西川:我和其他嘉宾只负责提供素材,不会给自己设限,针对专业性问题可能会聊得很深入。真正要寻找平衡的是节目组,他们想让节目达到何种普及程度,节目便会如何呈现。

诗歌未来:正在发生的梗,的确具备诗歌思维

从20世纪80年代强调“知识分子写作”,唤起诗歌的独立精神、批判意识、理想主义、秩序原则,到21世纪提出“大诗”理想,试图创作能与历史、文化对话的综合性文本,甚至尝试将戏剧、寓言、新闻报道等元素融入诗歌,西川的探索不仅推动了中国当代诗歌的多元发展,也重新定义了诗人作为文化观察者与思想者的角色。

羊城晚报:现在流行的凡尔赛文学、发疯文学、废话文学等聚焦于玩梗,很多时候组合起来像一首现代诗。您如何看待该现象?

西川:我不完全了解正在发生的梗,但一些相声段子、玩笑、废话的确具备诗歌思维,出现诗歌修辞中的错位感。诗歌是一门语言艺术,饱含创造力,要使语言的可能性充分张开,如果不能,便是一套励志鸡汤,不是真正的诗歌艺术。

唐诗的读法

作者: 西川 著

出版社:北京出版社·活字文化

出版时间:2018-04

羊城晚报:您觉得AI辅助创作广泛介入文学创作后,诗歌还有哪些可能性?

西川:AI是个时髦的话题。有人纠结于AI写不出人类写的诗、没有灵魂、没有真实经验等“小儿科”问题,而我关心AI会如何影响人类的思维方式。我们至少要搞清楚AI的基本工作原理、思维模式,接着思考其主体、意识等哲学问题。有人说,AI造出来的艺术品没有温度,那他们得问自己,如果未来的艺术品有一类就是没有温度的,你害不害怕?

羊城晚报:诗人身份应该也会因此发生改变?

西川:历史上,诗人身份已多次发生变化。最开始,东西方对于诗人身份的理解就不是一回事,中国六朝以前,诗人指的是《诗经》的作者;在西方文化中,古希腊对于诗人的定义是制作者。再后来,写诗的人自称为诗人。至于未来“诗人”会怎么变,我也不知道。

羊城晚报:您现在还有写诗的冲动吗?

西川:我还在写,并一直在探索诗歌新的可能性,对诗的理解、写作方式肯定跟二三十岁时不同。一些人觉着我现在写的不是诗歌,那是因为我们对于诗人、诗歌的理解与定义不同。我称自己近年的创作为“诗文”,这就是诗歌的“未来”,那些老派诗歌的历史使命已经结束了。

羊城晚报:所以,不断探索才能推动诗歌发展。

西川:可能。当然,也有人说有的东西永恒不变。这种事情,无关真理与否,亦无关对错,与审美趣味有关。关于诗歌创造力的讨论,你爱探索,我觉得可以;你到现在依然坚持写同光体式的诗歌,我也没意见。只不过是,你玩你的,我玩我的。

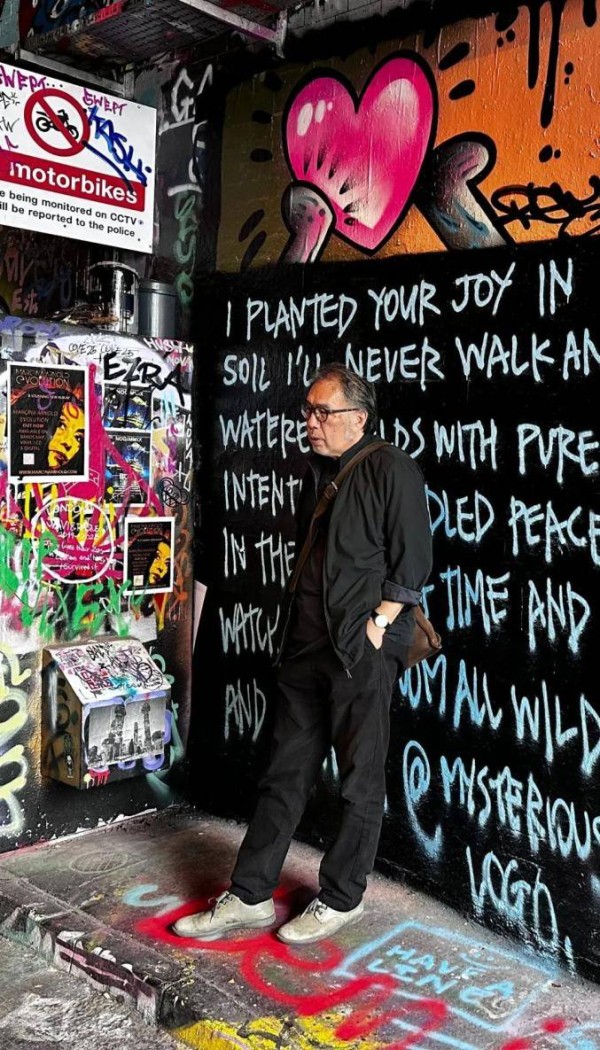

2025年7月,西川在伦敦

年过六旬:全世界最好的诗人,对我都感兴趣

西川曾是一个诗歌时代的引领者之一。20世纪80年代,他与海子、骆一禾共同推动诗歌的学院派探索,注重文化传承与思想深度。在“中国诗坛:1986’现代诗群体大展”上,“西川体”被骆一禾评价为“独创的新起点”。1987年,西川在《诗刊》“青春诗会”上提出“知识分子写作”理念,反对当时流行的口语化、政治化写作。1988年,他与陈东东等创办诗刊《倾向》,倡导严肃的诗歌写作……这段黄金时代在20世纪90年代开启后结束。

羊城晚报:您觉得,现在谁会对西川感兴趣?

西川:全世界最好的诗人都对我感兴趣,全世界的差诗人都对我没兴趣。我就是一个试金石。你认得出我,说明你有智力,能深入当下的文化创作。你如果用同光体的标准看我,一定看不懂。

羊城晚报:当您听到网友说“西川也老了”的时候,有何感想?

西川:我已经60多岁了,确实老了。中国诗人众多,到了这个年纪,一生的成就基本已定型。虽然成就高低是自然的事,但我对衰老本身并没有特别焦虑——这是人人都要经历的过程。不过,有人认为诗歌是年轻人的事业,但奈保尔说过“文学不相信神童,作家要到60岁后才敢说自己成熟”。艾略特也说过“25岁之前人人都是诗人,但我们不必严肃对待。诗人过了25岁,如果继续写诗的话,必须具有历史感”。即便到了45岁、65岁,若缺乏历史感,其作品依然不值得被严肃对待。所以,创作成就与年龄有关,但更取决于诸多要素。

西川(《中华书院》剧照)

羊城晚报:现在很多人怀念20世纪80年代一代诗人在文坛活跃的盛况,你怎么看?

西川:每一代人都有自己追求的事。如果现在这帮年轻人还要完全重复我们的老路,没有太大意义。不过,我以年过六旬的眼光看世界,虽然鼓励年轻人提前拥抱未来,但也始终相信人生经验的价值——那些必须亲身经历、亲眼见证、亲自体会的宝贵积累,不会因为时代变迁而失去意义,它们依然是成长路上不可或缺的基石。

羊城晚报:您对于获得诺贝尔文学奖有期待吗?

西川:对我来说,这不成为一个问题。每年得奖呼声高的作家有很多,没拿奖也不妨碍他们蜚声文坛。拉斯洛·卡撒兹纳霍凯是《撒旦探戈》的作者,他的另一部小说被贝拉·塔尔改编成电影《都灵之马》。尽管他在国际文坛备受推崇,获诺奖呼声很高,但至今仍未获奖。我特别欣赏安妮·卡森,她被公认为是我们这个时代最杰出的诗人之一,但同样没有获得诺奖。我翻译过米沃什、博尔赫斯、加里·斯奈德、奥拉夫·H·豪格等世界级作家的作品,目前只有米沃什获奖了。

2025年8月西川(前排右三)与北京大学杨立华教授(前排左三)《中华书院》制片人颜小可(前排左二)及部分《中华书院》摄制组人员在贵州镇远古城

(本文原题为《西川:全世界最好的诗人都对我感兴趣》,转载自:金羊网,记者:龚卫锋;编辑:詹锡伟)

巨兽

作者:西川 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-12

(荣获2024央视《读书》精选年度好书、第12届春风悦读榜“春风诗歌奖”)

著名诗人西川《巨兽》共分为六卷,卷一收录了西川20世纪80年代的部分早期作品,卷二至卷五则以诗人中后期的长诗和组诗为代表,卷六多为随笔。全书所收作品创作时间自1985至2022年,横跨近40年,集中体现了西川诗歌风格的转型和成熟。从《致敬》开始,西川的诗歌表达转向了对混杂、异质和偏离式主题的偏爱,他通过新的写作形式向我们展示了精神世界与现实的遭遇产生的荒诞、真实、尴尬,而到《鹰的话语》《小老儿》《开花》《近景和远景》等体积庞大的作品,形式上的创造性、语言的矛盾与缠绕愈加明显。在其多维度的书写和探求中,这些不同元素的交错、现实材料复杂性的呈现,大大扩展了诗歌经验的内涵,并为现代汉语诗歌开拓出新的可能。

我的身体就像一座旅馆:西川演讲访谈录

作者:西川 著

出版社:广西师范大学出版社·纯粹Pura

出版时间:2023-08

《我的身体就像一座旅馆:西川演讲访谈录》收录了诗人西川近年来30篇演讲访谈录,如《我的诗歌革命》《诗歌和诗人的“沸点”》《我不想浪费这个时代》《从国际文学现场回看中国诗歌》《我把保守的一面都留在了画里》《了解古代是为了充分做一个当代人》等,汇集了西川在诗歌写作、诗歌与书画、诗歌与文明、诗歌与时代、诗歌与社会等多个方面的重要思考,较大程度展现了作者一贯强调的“诗歌思想”,使诗歌问题被放置在文化、艺术和历史的大背景中处理。作者以其广阔的视野、深刻的问题意识、敏锐的直觉面向诗歌,力图通过对中外古今诗歌,以及诗歌与其他行当艺术的反复比对,为当代中国诗歌的创造力呈现找到可能的出发点和突破口。

西川,诗人、散文和随笔作家、翻译家。1985年毕业于北京大学英文系。系美国艾奥瓦大学国际写作项目荣誉作家(2002)、纽约大学东亚系访问教授(2007)、加拿大维多利亚大学写作系奥赖恩访问艺术家(2009)、香港浸会大学卓越华语作家(2022)、牛津大学出版社Hsu-Tang中国古典丛书编委。曾任中央美术学院人文学院教授、校图书馆馆长,现为北京师范大学特聘教授。出版有各类著作约三十部, 其中包括诗文集《深浅》、诗集《够一梦》、长篇散文《游荡与闲谈:一个中国人的印度之行》、论文集《大河拐大弯:一种探求可能性的诗歌思想》、专论《唐诗的读法》《北宋:山水画乌托邦》、译著《米沃什词典》(Milosz's ABC's,合译)、《博尔赫斯谈话录》(Borges at Eighty: Conversations)等。

曾获鲁迅文学奖(2001)、中国书业年度评选· 年度作者奖(2018)、德国魏玛全球论文竞赛十佳(1999)、瑞典马丁松玄蝉诗歌奖(2018)、日本东京诗歌奖(2018)等。其诗歌和随笔被收入多种选本并被广泛译介,发表于约三十个国家的报刊,其中包括美国《巴黎评论》《肯庸评论》《哈泼斯杂志》《麦克斯韦尼杂志》、英国《泰晤士报·文学副刊》、德国《字母国际》、日本《现代诗手帖》等。纽约新方向出版社于2012年出版由柯夏智(Lucas Klein)翻译的《蚊子志:西川诗选》,该书入围2013年度美国最佳翻译图书奖,并获美国文学翻译家协会卢西恩· 斯泰克亚洲翻译奖。第二本由新方向出版社出版的诗集《开花及其他诗篇》(2022),获《纽约时报》推荐。2019年德国柏林诗歌节宣传册称赞西川为“当代诗歌的巨匠之一”(one of the greats of contemporary poetry)。美国《麦克斯韦尼》(McSweeney's)网刊评价西川为“最重要的在世诗人之一”(one of the most important poets alive)。

原标题:《西川:全世界最好的诗人都对我感兴趣,全世界的差诗人都对我没兴趣 | 纯粹访谈》

网址:西川:全世界最好的诗人都对我感兴趣,全世界的差诗人都对我没兴趣 | 纯粹访谈 https://zlqsh.com/news/view/54890

相关内容

西川:全世界最好的诗人都对我感兴趣,全世界的差诗人都对我没兴趣 | 纯粹访谈全网无代餐的剧这回我是真感兴趣!

梁再冰:即使全世界的人都误会她,她仍然是我伟大的妈妈林徽因

致敬所有给世界带来诗意的人!朱山坡新书《蛋镇诗社》在穗首发

书讯 |《成都风物诗记》一本酿在诗里的成都风物全景史

独家对话诗人翟永明——文学会被AI取代吗?

易代之际,元好问精神世界的诗文探究

路人售卖铁猫,胖子却只对眼珠感兴趣

琉璃世界的异乡人:薛宝琴《红楼梦》叙事裂缝的诗性寓意

求全世界剧荒人都来看《国色芳华》好吗…