1985年,马三立不合时宜刊布京津相声谱系,为何三年后自毁规则?

发票保管期限一般为三年,过期后可申请销毁 #生活常识# #购物消费技巧# #发票保管#

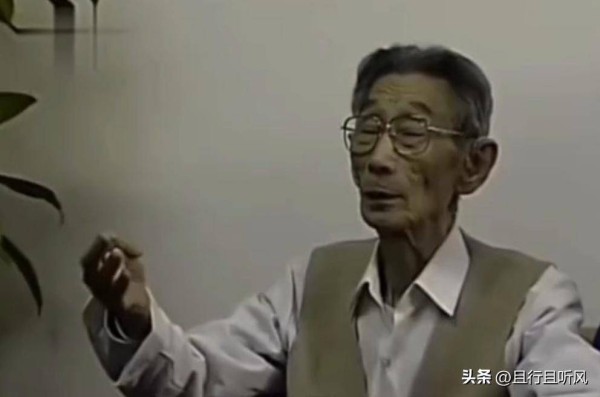

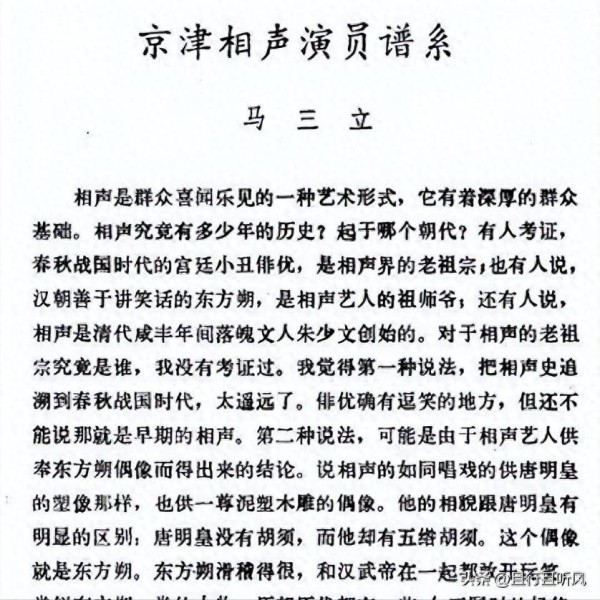

相声界历来讲究师承与辈分,这一传统在相声的发展中起到了决定性的作用。可以说,相声能走到今天,离不开严格的师徒传承制度。然而,在解放之后,师承被视作封建糟粕而遭到废止,取而代之的是一种更符合新时期背景的“师生关系”。这种关系不同于旧时的师徒,更强调教学与学习的意义。但到了上世纪八十年代,相声拜师的传统又逐渐恢复。1985年,马三立刊发了《京津相声演员谱系》,明确梳理了相声的师承脉络。然而令人困惑的是,三年之后,他却似乎推翻了自己当初制定的规则。

相声作为起源于市井地摊的民间艺术,师承不仅是一种文化传递,更是行业保护机制。解放前,没有拜师的相声演员无法“撂地”,想要靠相声谋生,必须通过拜师进入门槛。虽然这一制度在一定程度上推动了相声的繁荣,但也存在旧社会的弊端:拜师往往意味着必须效力三年,甚至要签订生死契约,这种陋习正是解放后师承被废止的原因之一。

那么,为什么说马三立在1985年刊布《京津相声演员谱系》是不合时宜呢?原因在于,当时政策上明确不再提倡师徒关系,而他偏偏在此时强调师承,不免触及敏感。比如我们在许多采访中看到,苏文茂先生常称常宝堃为“老师”,正是当年政治语境下的一种折中称谓。

另一个原因是,这份谱系并非所有相声演员都能进入。很多人没有正式拜师,便被排除在外。例如,侯宝林大师的儿子侯耀文当时没有师父,自然无法列入谱系;就连马三立自己的长子马志明,也未曾拜师,同样无法入列。这使得当时一批活跃在舞台上的相声演员被挡在谱系之外,引发了争议。有人质疑:马三立此举是否意味着要将这些人排除在“相声门”之外?

尽管如此,《京津相声演员谱系》仍然引起了广泛关注,它在很大程度上还原了相声发展的传承脉络,具有极高的史料价值。从某种意义上讲,这也是马三立的一次“正本清源”。一个典型的例子是张杰尧,他自称师承北京老艺人高闻元,自认属于“德”字辈。但解放后,张寿臣却否认其师承,使张杰尧一度被视为“海青”。在谱系中,马三立将张杰尧列入,但在辈分上标注“德字辈,存疑”,既没有完全采信张杰尧的说法,也没有照搬张寿臣的结论,可见其态度的谨慎。

然而三年后,马三立却在姜宝林的收徒仪式上亲口说出:“从今天起,你就是我的徒弟了。”这一举动等于公然打破了自己曾经确立的规矩。姜宝林原本师承“宝”字辈的李洁尘,早已以其徒弟身份在相声界立足,并在田立禾的降辈结拜中以“文字辈”出现,得到了业内的普遍认可。马三立这一“抬辈跳门”的行为,不仅与谱系精神相违背,也引发了相声界的质疑。

至于马三立为何自毁规则,从当时的言辞中或许能窥见一二。他提到,姜宝林因师从李洁尘而收入受限,并直言李洁尘人品有问题,因而才有了“认徒”的举动。但这一解释并未得到相声界的普遍认同,姜宝林本人后来也并未以“宝”字辈自居。

综上,马三立的《京津相声演员谱系》既是一次对相声传统的整理与坚守,也是一场饱含矛盾的尝试。他既想维护师承的正统,又在现实情境下做出“破格”的举动,反映出相声在传承与变革之间的复杂处境。

网址:1985年,马三立不合时宜刊布京津相声谱系,为何三年后自毁规则? https://zlqsh.com/news/view/58391

相关内容

1982年,马志明拜师无门之时,马三立为何不让马志明拜于佑福为师“无人不宗马”的马三立马志明父子,为何却和天津相声界不对付?

分则各自为王,合则天下无双,三年布局少年们终得顶峰相见

“少马爷”马志明得罪半个相声圈,为何观众偏宠他三十年?

京津冀过大年2025天津相声春晚

北京出版集团参展2025北京书市 京津冀三地出版集团启动战略合作

京津冀首次携手录制,北京台春晚绽放三地风采

明代藩王琴谱谱系研究

马三立比侯宝林地位高?当年工资透露不一样信息,观众说各有千秋

相声世家三代传承的金饭碗, 被这个败家子彻底毁掉了