唐彩检测带您了解明代瓷器工艺革新与市场传奇的三百年博弈

‘唐三彩’是唐朝瓷器的代表,以黄、绿、白为主色。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #生活智慧小知识# #历史文化小常识#

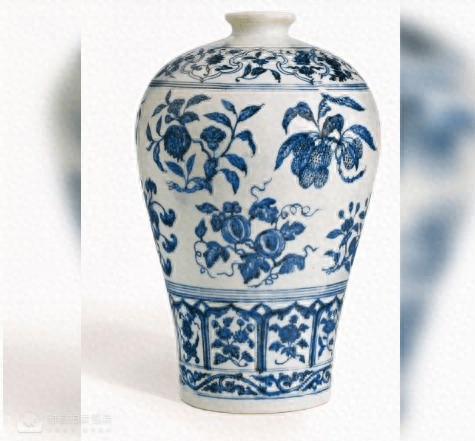

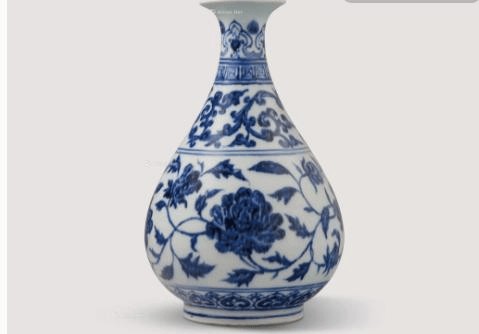

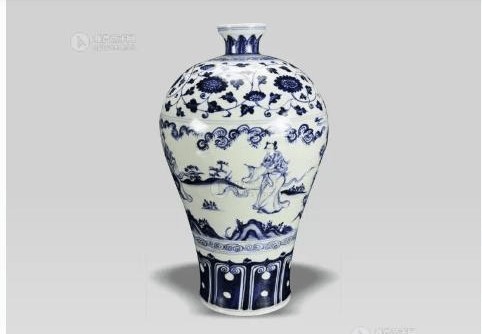

明代瓷器完成了中国陶瓷史上最彻底的工艺革命,这种技术突破呈现出清晰的时空分层特征。永乐时期(1403-1424)的青花瓷器率先拉开序幕,进口苏麻离青钴料在高温下形成的自然晕散与黑褐色结晶斑,成为后世无法复制的标志性特征。佳士得拍出的那件永乐青花梅瓶,纹饰中竹石芭蕉的笔触如墨笔写意,钴料聚釉处的黑斑深浅有致,正是这种材料与工艺完美结合的典范。景德镇御窑厂考古发现显示,永乐青花的烧成温度已稳定在 1280℃±20℃,这种精确控制让釉面呈现出温润如玉的质感,与元代青花的粗犷风格形成鲜明对比。

宣德朝(1426-1435)将单色釉工艺推向巅峰,其红釉瓷器因 "如日东升" 的鲜红色泽被明代文献称为 "鲜红为宝"。这种以氧化铜为呈色剂的高温红釉对窑火气氛要求极高,窑温偏差 10℃就可能导致发色灰暗或飞红失色。北京故宫珍藏的宣德红釉僧帽壶,口沿处自然形成的 "灯草边" 白釉线与器身浓重的红釉形成绝妙对比,这种 "脱口垂足" 的特征成为鉴定标准。市场数据显示,完整的宣德红釉器存世不足百件,2024 年一件残损的宣德红釉盘仍拍出 360 万元,印证了 "千窑一宝" 的工艺价值。

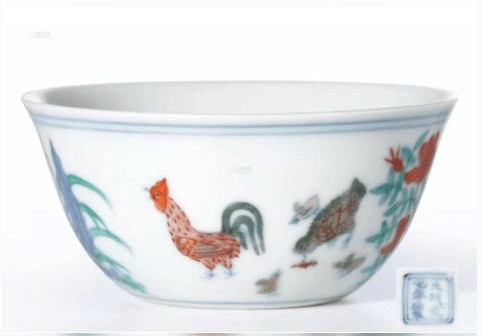

成化时期(1465-1487)的斗彩工艺创造了陶瓷美学的新范式。这种先以青花勾勒轮廓,再在釉上填涂彩色的技法,在方寸之间展现出惊人的艺术表现力。中国嘉德 2025 春拍中,一件明成化青花庭院仕女四艺图大碗以 1012 万元成交,其釉下青花与釉上彩的衔接精准无瑕,仕女衣纹的线条细如发丝。最具传奇色彩的斗彩鸡缸杯,直径仅 10 厘米却能在拍卖场上拍出天价,其秘密在于胎体薄如蛋壳(仅 1-2 毫米),以及 "姹紫" 等特殊彩料的使用 —— 这种紫色料在阳光下会呈现出独特的金属光泽,后世仿品始终无法复制。

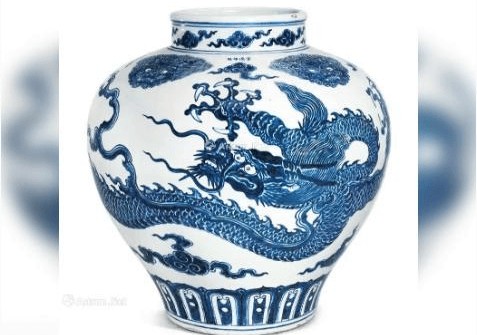

明代中后期的工艺创新呈现出官窑与民窑并行发展的态势。嘉靖、万历时期(1522-1620)的民窑青花瓷在纹饰题材上实现突破,将《水浒传》《三国演义》等文学故事搬上瓷面,形成了鲜明的时代风格。2025 年 4 月一件明代民窑青花小碗以 200 万元成交,远超同类普通民窑器物价格,其价值在于纹饰完整呈现了 "八仙过海" 的故事场景,且胎釉保存状态极佳。同时期外销的 "克拉克瓷" 采用分层开光的装饰手法,适应了欧洲市场的审美需求,这些通过 "万历号" 沉船打捞的瓷器珍品,如今成为研究早期中西文化交流的重要实物。

市场博弈的四维密码

明代瓷器的拍卖市场形成了独特的 "四维价值评估体系",时空价差、工艺等级、传承记录与品相状态共同构成了价格形成机制。这种市场生态在永乐青花瓷器上体现得尤为明显:2024 年 9 月香港佳士得拍出的明永乐青花四季花卉纹玉壶春瓶以 2760 万港元成交,而同类器物在 1990 年代的成交价仅为现在的十分之一。这种价格增长不仅源于货币通胀,更反映了学术研究对价值认知的深化 —— 通过景德镇御窑厂遗址出土标本的比对,市场逐渐建立了永乐与宣德青花的明确区分标准,解决了 "永宣不分" 的鉴定难题。

国际市场与国内市场的认知差异创造了独特的投资机会。1980 年代,欧洲市场对明代民窑瓷器的价值认识不足,一件品相完好的嘉靖青花罐成交价常低于 1 万美元,而同期国内藏家已开始关注这些器物的文化价值。随着 2006 年中国加入《水下文化遗产保护公约》,海外出水的明代瓷器回流渠道收紧,进一步推高了市场价格。2024 年 "万历号" 沉船出水的一件民窑青花盘以 86 万元成交,较 2005 年首次拍卖时上涨近 10 倍,这种价格增长印证了海外回流文物的价值重估趋势。

工艺复杂度与存世量决定了明代瓷器的价格天花板。成化斗彩鸡缸杯之所以能拍出 2.8 亿港元,核心因素是其存世量不足 20 件(公私收藏合计),且每件都有明确的传承记录。相比之下,宣德青花瓷器因烧造量较大,价格梯度更为清晰:普通碗盘类器物价格多在 500-2000 万元区间,而特殊器形如 "花浇"、"无挡尊" 等文房用器则常突破亿元大关。这种价格差异在 2025 年春拍中表现明显 —— 中国嘉德的成化青花大碗与佳士得的永乐梅瓶虽同属官窑精品,但因工艺复杂度不同导致价差达 6 倍。

收藏群体的迭代深刻影响着市场定价逻辑。早期明代瓷器藏家以欧美古董商为主,如埃斯凯纳齐家族注重器物的美学价值;而当代藏家更看重学术背书,带有明确考古出处或博物馆著录的拍品溢价显著。2024 年香港苏富比 "源溯仇焱之" 专场中,49 件经其收藏的明代瓷器 100% 成交,印证了传承链完整的重要性。科技手段的应用进一步规范了市场,通过 60 倍以上电子显微镜观察釉面老化特征,能有效区分永乐与宣德青花的微观差异,这种科学鉴定方法让收藏决策更趋理性。

收藏维度的辩证法则

明代瓷器收藏需要建立辩证的价值认知体系,既要理解 "完美品相" 的市场溢价,也要认识到 "工艺缺陷" 的历史价值。宣德红釉瓷器中常见的 "飞红" 现象(局部发色不均),曾被认为是工艺瑕疵,如今却成为断代的重要依据,这类带有典型时代特征的 "缺陷" 反而增加了收藏价值。2025 年拍出的永乐青花梅瓶虽口沿有细微剥釉,但因纹饰完整且苏麻离青发色完美,仍以高价成交,说明市场已形成成熟的品相评估标准。

真伪鉴别是明代瓷器收藏的首要挑战,需要传统目鉴与科技检测相结合。元代与明代早期青花都使用苏麻离青料,但明代工匠掌握了更精准的配料比例,青花发色更为稳定。传统鉴定关注的 "火石红" 胎足、接胎痕迹等特征,如今可通过微观检测进一步验证 —— 明代官窑瓷器的釉面气泡多呈密集的 "云雾状" 分布,而现代仿品的气泡排列则较为均匀。对于普通藏家,建议从纹饰清晰的民窑标准器入手,这类器物价格适中(多在 10-50 万元)且工艺特征典型,适合建立基础认知。

构建系统性收藏比追逐单件高价更具战略价值。专家建议按三个维度布局:一是 "朝代序列",重点收藏永乐、宣德、成化三朝的代表性器物,这三朝瓷器占明代拍卖市场成交额的 65% 以上;二是 "工艺类型",覆盖青花、单色釉、彩瓷等主要品类,理解明代制瓷工艺的完整体系;三是 "纹饰题材",关注宗教故事、历史人物等具有文化内涵的品种。2025 年高价成交的那件民窑青花小碗,正是因其完整呈现了 "八仙过海" 题材而获得溢价,印证了专题收藏的市场价值。

长期收藏需平衡艺术价值与市场流动性。明代瓷器中的 "转型期" 器物(如明初洪武、明末崇祯时期)因学术研究深入而价值攀升,2024 年一件崇祯青花人物故事筒瓶以 680 万元成交,较十年前上涨 300%。这类曾经被忽视的品种,如今因能填补工艺演变链条而受到追捧。国际机构预测,随着明代御窑厂考古资料的进一步公布,到 2030 年具有明确窑口属性的瓷器价格可能再涨 50%,而缺乏学术支撑的 "传世品" 则面临价值重估。

当我们凝视那些历经六百年岁月的明代瓷器,看到的不仅是拍卖图录上的数字标签,更是一部物化的中国工艺史。永乐青花的异域风情见证了郑和下西洋的开放胸襟,成化斗彩的雅致内敛反映了江南文人的审美趣味,嘉靖五彩的浓墨重彩则记录着商品经济的蓬勃发展。这些瓷器在拍卖场上的价格博弈,本质上是不同时代价值认知的对话。对于真正的收藏家而言,明代瓷器的终极价值不在于天价成交的瞬间辉煌,而在于它们用瓷土与窑火书写的文明密码 —— 那是中国陶瓷艺术的黄金时代,更是东方美学的永恒印记。

网址:唐彩检测带您了解明代瓷器工艺革新与市场传奇的三百年博弈 https://zlqsh.com/news/view/59576

相关内容

在瓷器上写诗绘画 从长沙窑看唐代的生活美学瓷器成交上升,书画2.5亿破纪录,2025年艺术市场风口往哪吹?

雍正御制珐琅彩描金开窗花鸟纹双耳瓶:盛世瓷艺的巅峰之作

大明宣德年制青花缠枝莲纹水盂:瓷中至宝的艺术典范

传承非遗技艺 滇派锔瓷工艺美术大师付忠华再收新徒

300余件陶瓷作品尽展“千年釉彩”

王锡良双耳尊孤品——瓷韵里的匠艺与文脉

央媒观豫|三彩的千年窑火“零碳”新生

蓉城诗意满新春 乐享“文化年”成过节新风尚

全国各地新春非遗盛典:传统与现代交融,年味十足