聚焦“金熊猫”主论坛:陈凯歌提醒警惕技术过度“遮故事”,单霁翔揭秘文化遗产新打开方式

文化遗产的商业化利用应适度,以保护为主,防止过度开发。 #生活知识# #生活感悟# #文化遗产#

希腊前总理乔治·帕潘德里欧、中国导演陈凯歌、瑞士演员文森特·佩雷斯、英国影视制作人尚塔尔·里卡兹、故宫博物院学术委员会主任单霁翔、歌唱家廖昌永⋯⋯9月13日,来自全球多国的政要、影视名人、文化大家等齐聚“2025金熊猫国际文化论坛”。

该论坛为第二届金熊猫奖的主体活动之一。《每日经济新闻》记者在活动现场感受到,不同肤色与语言的交流,让“文明共聚 开创未来”的论坛主题愈发鲜活,嘉宾们对文明传承、影像交流与文化创新的探讨,是金熊猫奖背后跨越国界的文化凝聚力。

“2025金熊猫国际文化论坛”现场 图片来源:每经记者 杜蔚 摄

在这场国际文化对话中,中国文化界人士的发言尤为引人关注。从影四十余年的导演陈凯歌,如何从三星堆、杜甫草堂的蜀地文脉中汲取创作灵感,又为何强调“技术是工具,人文是灵魂”?曾守护故宫的单霁翔,又以怎样的案例阐释“让文化遗产活起来”?

陈凯歌:技术应是思想的羽翼,而非创作的枷锁

“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。”在“2025金熊猫国际文化论坛”现场,陈凯歌以一句平实而深刻的话,为这场跨越国界的影像对话定下基调。

“2025金熊猫国际文化论坛”现场 图片来源:每经记者 杜蔚 摄

深耕影坛40余年,陈凯歌对创作有深刻体悟:“一切的艺术创作都是在不忘本来,吸收外来与面向未来中展开的。”

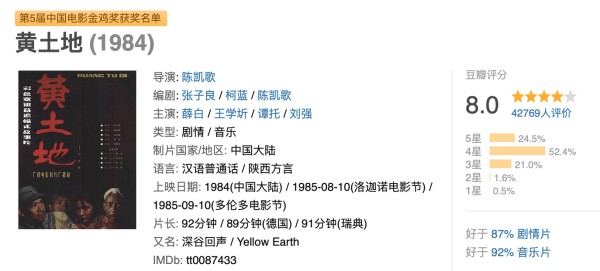

“向内观,在传统根脉中照见精神的源头。”陈凯歌强调,中华文明源远流长,是艺术创作的深厚根基。从《黄土地》探寻孕育先人的水土,到《霸王别姬》借京剧展现时代与人的命运,再到《长安三万里》《哪吒之魔童闹海》等作品,陈凯歌认为它们都是扎根传统、汲取中华文明营养,才得以沉淀出的优秀作品。

图片来源:豆瓣电影

在陈凯歌看来,艺术需向下扎根,吸取营养,才能向上生长。“向外看,需以影像为桥梁开启文明的对话。”陈凯歌认为,现代文明始于对话,文化自信源于开放胸襟与对话勇气。他拍摄《妖猫传》时,邀请国内外艺术家共同描摹盛唐梦境,这种合作超越了技术层面,找到了精神文化共鸣。

“金熊猫奖像一座桥梁,让世界各地的影像故事在这里相遇,在这个过程中彼此看似相似,但也能看到差异。”陈凯歌表示,正如《乔乔的异想世界》《大熊猫 小奇迹》等影片所展现的。当创作者打破认知壁垒,通过镜头走进另一种文化、生活,理解另一种价值观时,“我们才真正让文明的活水开始流动,让世界在更深远处彼此相连,成为一个息息相关、休戚与共的人类命运共同体。”

陈凯歌坦言,非常喜欢蓉城。“锦绣天府,安逸四川,我深爱这片历史人文传统深厚(的土地)。”他说,三星堆、杜甫草堂、金沙太阳神鸟等文化符号,让四川本身成为一部伟大的史诗。而各国人士共赴“金熊猫”之约,正是为了“超越地域、语言、文化的障碍,以文明互鉴的方式,在人类共同的光影长河中汇聚在一起”。

“传承是根基,交流是事业,而创新则是我们走向未来的唯一路径。”陈凯歌表示,今天所有人都处于一个技术爆炸的时代,数字特效、虚拟制片、人工智能正以前所未有的力量席卷而来,重塑影视艺术的制作方式。“我认为技术只是工具,人文方是灵魂。当技术为我们插上想象翅膀的时候,也需警惕技术过于耀眼的光芒是否会遮蔽故事本身。我始终认为,技术应是思想的羽翼,而非创作的枷锁。”

陈凯歌认为,真正的创新不是对技术的盲目崇拜,而是思索如何运用新工具去讲述古老而永恒的、今天的人类故事。

单霁翔:文化遗产不仅属于一个国家,更属于整个人类

文化遗产不是标本,而是“活在当下”的生命体。这是单霁翔在“2025金熊猫国际文化论坛”上给出的判断。

“文化遗产不能仅仅躺在库房里,或只出现在展会中,而应该真正活起来,成为面向今天、引领未来的精神力量。”单霁翔以故宫为例,进一步讲述要打破高墙红门,把更多文物请出库房,通过展览、文创、数字影像等方式,才能让六百岁的宫殿“可亲、可感、可传播”。

在单霁翔看来,这些做法并非“炫技”,而是让遗产回归公共生活的必经之路。

单霁翔 图片来源:每经记者 杜蔚 摄

公众参与是文化遗产创新活力的来源。单霁翔认为,“文化遗产的命运最终决定于人,它跟我们每一个人都有密切关系”。

良渚古城遗址开放后,人们可以走进古城,了解古人的生活方式,参与水稻收割等活动;年轻人在景德镇古窑钻研陶艺,居民守护古井、老墙,这些都是公众参与文化遗产保护的生动体现。单霁翔表示,目前来自希腊31家博物馆的1172件文物正在三星堆博物馆举行展览,与古蜀面具对视。“今天,不同国家、不同语言、不同信仰的来宾欢聚一堂,正是这一主张的生动见证。”

“金熊猫奖”以多元的包容性展现国际影响力。据悉,本届金熊猫奖共征集到来自全球126个国家和地区的5343部作品参评,其中海外作品占比73.2%。

“交流互鉴是消弭隔阂的桥梁。”单霁翔认为,“我们的文化遗产不仅属于一个国家,更属于整个人类。”

也许,当金熊猫奖的舞台灯光熄灭后,观众散场,但那些被手机电筒照亮的青铜面具、被短视频转发的川剧变脸,仍会持续发酵。因为,文化遗产一旦活起来,就再也不会回到库房。

每日经济新闻

网址:聚焦“金熊猫”主论坛:陈凯歌提醒警惕技术过度“遮故事”,单霁翔揭秘文化遗产新打开方式 https://zlqsh.com/news/view/61340

相关内容

第三届“文化+公益”主旨分享暨文化关爱共同体成立仪式于文博会启幕2025北京文化论坛|中轴线文创“出圈” 解锁北京文化新表达

以“食”重塑旅行:从亚洲食学论坛看文化与产业的交汇

大熊猫是熊还是猫?

第三届北京国际艺术出版论坛聚焦“域外视野的文化中国”

普及文博知识 赋能文化教育 “方泽文博大讲堂”启动

第30届上海电视节今日开幕,文化金字招牌开启光影新程

非遗“出圈”!千年蜀锦织出产业发展新图景

北京朝阳“BBD第三届菩提花开文化艺术节”开幕

陈凯歌:我们需要的不是一种文化,而是不同文化兼容并蓄