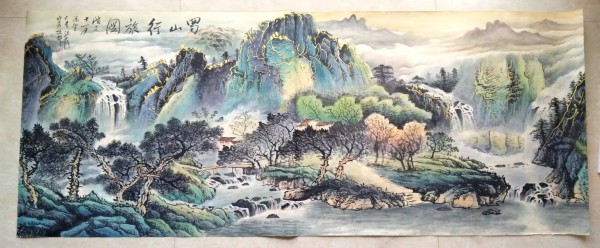

张大千《蜀山行旅图》:泼墨山水里的天地壮阔与心岳巍峨

泰山,五岳之首,登顶可俯瞰齐鲁大地,有“一览众山小”的壮丽景色。 #生活知识# #旅游生活# #旅行必去景点#

在中国近现代山水画史上,张大千是一位以“集古之大成,开今之生面”著称的巨匠。他一生遍历名山大川,笔墨所及,既有对传统的敬畏传承,更有对创新的大胆突破。晚年创作的《蜀山行旅图》,便是他融合“泼墨”“泼彩”技法与传统山水精神的巅峰之作。这幅作品以蜀山的雄奇险峻为骨架,以泼墨的氤氲气象为魂魄,在尺幅之间铺展出水墨淋漓、意境雄浑的山水长卷,既是对巴蜀大地自然风貌的艺术提炼,更是一位艺术大师对天地、人生与艺术的深刻体悟。

张大千(1899年5月10日—1983年4月2日),原名正权,后改名爰,字季爰,号大千,别号大千居士、下里港人等,四川内江人,是中国近现代集传统之大成、开创新之格局的国画巨匠,与齐白石并称“南张北齐”,对20世纪中国绘画影响深远。

一、蜀山情结:从故土记忆到笔墨皈依

张大千与蜀山的缘分,始于血脉与故土的羁绊。1899年,他出生于四川内江,幼年便随母亲学习绘画,少年时在重庆求学,蜀山的奇峰、云海、栈道、溪流,早已融入他的成长记忆。青年时期,他遍历南北名山,从黄山的奇松怪石到雁荡的飞瀑流泉,从敦煌的壁画重彩到江南的烟雨朦胧,艺术视野不断拓展,但蜀山始终是他心中“最具风骨的山水范本”。他曾坦言:“蜀山之雄奇,非他山可比,其云气之变幻,山石之嶙峋,皆含天地灵气,是为画者取之不尽的源泉。”

20世纪60年代,张大千旅居海外,远离故土的岁月里,对蜀山的思念愈发浓烈。此时的他,已完成对传统山水技法的全面梳理——从“四王”的精工细作到石涛的纵逸洒脱,从米芾的“米点山水”到王蒙的“披麻皴”,他皆能融会贯通。同时,海外艺术环境的熏陶,让他开始尝试将西方绘画的色彩、光影与中国传统的泼墨技法结合,探索“泼墨泼彩”的新路径。《蜀山行旅图》便是在这样的背景下诞生:他以对蜀山的深情记忆为内核,以成熟的泼墨泼彩技法为载体,将故土山水从“地理实景”升华为“精神图腾”,完成了一次对文化根脉的笔墨皈依。

在题材选择上,《蜀山行旅图》跳出了传统山水画“全景式构图”的固定模式,却精准抓住了蜀山最核心的视觉特质——奇峰突兀、云海苍茫、栈道蜿蜒、行旅穿梭。这些元素并非对某一处蜀山景致的写实复刻,而是张大千对蜀山“雄、奇、险、秀”气质的高度提炼。他将蜀山的“形”与“神”熔于一炉,让画面既保留了观者对蜀山的熟悉感,又充满了艺术再造的陌生化美感,实现了“写实”与“写意”的完美平衡。

二、技法革新:泼墨泼彩里的山水新境

张大千曾说:“绘画之道,在于师古而不泥古,创新而不失本。”《蜀山行旅图》最震撼人心的,便是他对“泼墨”“泼彩”技法的极致运用——打破了传统山水画“勾、皴、点、染”的线性创作流程,以“泼”为核心,让墨与彩在宣纸上自然流淌、交融,既保留了中国传统水墨的“气韵生动”,又注入了西方现代绘画的“抽象意味”,开创了山水画画法的新境界。

(一)泼墨为骨:墨色淋漓见雄奇

在《蜀山行旅图》中,张大千以“泼墨”奠定画面的骨架与气势。他选用半生熟宣纸,将研好的浓墨、淡墨、宿墨按比例调和,以腕力控制泼洒的力度与范围,让墨色在纸上自然晕染、渗透,形成层次丰富的“墨韵”。画面中的主峰,便是以大块面的浓墨泼洒而成,墨色从顶部的浓黑逐渐过渡到山脚的淡灰,既表现出山石的体积感与厚重感,又通过墨色的虚实变化,营造出“云雾缭绕”的朦胧意境——浓墨处是山石的坚硬轮廓,淡墨处是云海的缥缈空灵,墨色的浓淡对比间,蜀山的雄奇与苍茫跃然纸上。

值得注意的是,张大千的“泼墨”并非随意挥洒,而是“胸有成竹”后的精准把控。在泼墨之前,他已在心中构建好画面的整体构图;泼墨之后,又以“破墨”“积墨”技法进行局部调整——在浓墨处点染淡墨,打破墨色的沉闷;在淡墨处叠加浓墨,增强画面的层次感。这种“先放后收”的创作思路,让泼墨既保留了自然天成的“野趣”,又不失传统山水的“章法”,避免了技法创新流于“炫技”的误区。

画面中的栈道与溪流,更是“以墨塑形”的典范。他以细笔蘸淡墨,勾勒出栈道蜿蜒曲折的线条,线条虽细却遒劲有力,与大块面的泼墨形成“线”与“面”的对比,既凸显了栈道的险峻,又引导观者的视线在画面中流动;溪流则以留白结合淡墨晕染,墨色与留白的交错,既表现出溪水的清澈透明,又与周围的浓墨山石形成“虚”与“实”的呼应,让画面充满节奏感与空间感。

(二)泼彩为魂:色彩斑斓显灵秀

如果说“泼墨”是《蜀山行旅图》的骨架,那么“泼彩”便是这幅作品的灵魂。张大千突破了传统山水画“水墨为上”的色彩观,大胆将石青、石绿、朱砂等矿物颜料与墨色混合,以“泼彩”技法为蜀山注入鲜活的色彩生命力,既保留了传统“青绿山水”的雅致,又融入了西方印象派的色彩光影,形成“墨彩交融、浓淡相宜”的独特风格。

画面中的远山,以淡石青、淡石绿泼洒而成,色彩在宣纸上自然晕染,与淡墨交融,既表现出远山在云雾中的朦胧感,又传递出蜀山“青冥浩荡不见底”的空灵意境;近景的岩石与植被,则以浓石绿、朱砂点染,色彩浓烈却不艳俗,与浓墨形成鲜明对比,既凸显了近景的细节质感,又让画面的色彩层次更加丰富。这种“远淡近浓”的色彩处理,既符合传统山水画的“空间透视”,又通过色彩的冷暖对比,增强了画面的视觉冲击力。

更精妙的是,张大千的“泼彩”与“泼墨”并非孤立存在,而是“墨中有彩,彩中有墨”。墨色的浓淡为色彩提供了“底色”,让色彩不至于轻浮;色彩的斑斓为墨色增添了“生气”,让墨色不至于沉闷。墨与彩的交融,如蜀山的云海与阳光相遇,既有水墨的苍劲,又有色彩的灵动,让画面既有“雄奇险峻”的阳刚之气,又有“灵秀清新”的阴柔之美,实现了山水“刚柔并济”的审美理想。

三、意境重构:行旅视角下的天地与人生

传统山水画中的“行旅”题材,多以“人在山水间”的视角,表达文人“寄情山水”的避世情怀。而张大千在《蜀山行旅图》中,却赋予“行旅”全新的意境——他以行旅者的目光为线索,将“山水之壮阔”与“人生之求索”融为一体,让画面既展现天地的宏大,又暗含人性的温度,实现了从“写景”到“写心”的精神升华。

画面中的行旅者,虽身形微小,却刻画得细致入微——有的挑着行囊沿栈道前行,有的牵着马匹在山脚驻足,有的抬头仰望主峰,姿态各异却神情专注。这些行旅者并非传统文人画中“超然物外”的隐士,而是“在山水间求索”的普通人,他们的存在,让壮阔的蜀山多了几分“人间烟火气”,也让观者更容易产生代入感——仿佛自己也是行旅中的一员,在仰望蜀山雄奇的同时,思考人生的方向与意义。

从构图来看,张大千以“高远”“深远”“平远”三远法结合的方式,构建出多层次的空间意境。主峰以“高远”法呈现,巍峨耸立,直插云霄,给人以“仰之弥高”的压迫感,象征着人生中需要攀登的“高峰”;山间的云海以“深远”法表现,云雾缭绕,虚实相生,暗示着人生道路上的“迷茫与未知”;山脚的栈道与溪流以“平远”法铺展,蜿蜒延伸至远方,寓意着人生“脚踏实地的前行”。三种透视法的融合,让画面既有“天地壮阔”的宏大叙事,又有“细节入微”的情感表达,形成“以小见大”的意境张力。

更深层次来看,《蜀山行旅图》中的“蜀山”,已超越了地理意义上的山脉,成为张大千心中“心岳”的象征。晚年的他,经历了战乱漂泊、海外旅居,对“故乡”与“归宿”的思考愈发深刻。他笔下的蜀山,既是对故土山水的怀念,也是对艺术理想的坚守——泼墨泼彩的技法创新,如他对艺术道路的不断求索;行旅者的坚定前行,如他对文化根脉的执着追寻。这幅作品,是他以笔墨为媒介,与天地对话、与自我对话的结晶,彰显了一位艺术大师“外师造化,中得心源”的至高境界。

四、艺术影响:传统山水的现代回响

《蜀山行旅图》不仅是张大千个人艺术生涯的巅峰之作,更对中国近现代山水画的发展产生了深远影响。它以“泼墨泼彩”的技法革新,打破了传统山水画的技法桎梏,为后世画家提供了“如何在传统基础上创新”的重要范本;它以“蜀山”为文化符号,唤醒了人们对中国传统山水美学的重新认知,让“山水”不再是遥远的历史题材,而是可感可知的文化精神载体。

在技法层面,张大千的“泼墨泼彩”为山水画注入了现代活力。此后,许多画家受他启发,开始尝试将色彩与水墨深度融合,打破“水墨为上”的传统观念,推动了中国山水画的多元化发展。如今,“泼墨泼彩”已成为中国现代山水画的重要流派之一,其影响不仅局限于国内,更传播至海外,让西方艺术界看到了中国传统水墨的无限可能性。

在文化层面,《蜀山行旅图》中的“蜀山”,已成为“中国山水精神”的重要象征。它让人们意识到,传统山水不仅是技法的传承,更是文化精神的延续——山水之中,蕴含着中国人对天地的敬畏、对自然的热爱、对人生的思考。这种精神,在当代社会依然具有重要意义,它提醒着我们,在追求现代化的同时,不要忘记文化的根脉,不要丢失对“诗意栖居”的向往。

结语

张大千的《蜀山行旅图》,是一幅“以笔墨写山水,以山水写心魂”的杰作。它以蜀山的雄奇为骨,以泼墨泼彩的技法为韵,以行旅的视角为情,在宣纸上构建出一个兼具自然之美与精神之境的山水世界。这幅作品,既是张大千对传统山水的创新突破,也是他对故土、对艺术、对人生的深情告白。

如今,当我们凝视《蜀山行旅图》,依然能感受到那份扑面而来的天地壮阔——墨色淋漓间,是蜀山的巍峨;色彩斑斓处,是云海的灵动;行旅穿梭中,是人生的求索。这便是艺术的永恒魅力:它能跨越时空,让我们在笔墨与色彩的交响中,触摸到文化的温度,感受到精神的力量,找到属于自己的“心岳”与“归途”。

网址:张大千《蜀山行旅图》:泼墨山水里的天地壮阔与心岳巍峨 https://zlqsh.com/news/view/64502

相关内容

张大千《蜀山行旅图》:泼墨山水里的天地壮阔与心岳巍峨青绿溢彩,墨韵千秋——张大千青绿山水图品鉴

跟着古诗去旅行:探寻西湖、华山与敦煌的诗意与文人墨客共游中华美景

画家殷大坤泼彩山水画赏析:泼墨挥彩间,尽显天地苍茫

张大千山水图艺术鉴赏与市场价值分析

《纵情水墨天地宽》:白雪松的山水写意世界

张大千山水画:绘尽山河万象,演绎艺术传奇

墨韵丹青 | 张大千《秋山览胜图》

曾经的她独自前行,如今她的背后,是巍峨壮丽的大泽山,神隐 赵露思

观杨天佑六幅山水画作有感