平江路深处,那些老宅群落与隐世美学空间

小巷深处的美食:寻找那些藏在角落的地道小吃 #生活乐趣# #生活分享# #城市生活观察# #城市街头见闻#

大运河的水,自北向南蜿蜒过苏州城时,便与平江古巷缠成了不解之缘。青石板路被千年岁月磨得温润发亮,白墙灰瓦间漏下的天光,映着巷弄里与运河一脉相通的潺潺流水——这里是苏州古城的“活化石”,每一栋隐于深巷的老宅,都是镌刻着时光的典籍。当时代的风掠过运河水面,这些曾在岁月里沉寂的老宅,正以“焕新”为笔,在大运河的文化长卷上,续写着满含姑苏韵味的美学篇章。

古树为轴,年轻社交的诗意栖居

位于姑苏区平江街道辖区内,平江路边的丁香巷的深处,41号的“松之屿3·平江路”正以一种休闲的姿态,成为古城年轻群体的社交新地标。这里没有打破苏式院落的经典格局,反而将这份百年沉淀的形制完整保留,连院中那棵枝繁叶茂的百年古樟,都被视作整个空间的“骨架”——它的虬枝伸向天空,浓密的绿荫遮住夏日骄阳,细碎的光斑落在青石板上,为院落晕染出静谧又诗意的底色。

在这份诗意里,“松之屿3”彰显着时代的鲜活:特设的艺术空间里,青年艺术家的作品将不定期轮转,或许是一幅描绘运河晨雾的油画,或许是一组以古巷为灵感的装置艺术,让老宅成为年轻创作者与大众对话的窗口。更妙的是即将推出的“日咖夜酒”的模式,白日里,咖啡香伴着古樟的清香在巷弄间弥漫,三五好友围坐庭院,看阳光穿过树叶的缝隙;夜幕降临,灯光点亮白墙,酒杯碰撞的轻响与运河的流水声交织,让社交不再是喧嚣的聚会,而是与古巷、与自然的温柔相处。

作为临近平江路的品质民宿,这里的客房也延续着“古意与现代共生”的理念。推窗可见青瓦白墙,低头是磨得光滑的方砖,而室内的现代设施又让居住体验格外舒适。当游客在清晨被巷弄里的鸟鸣唤醒,走到院中与百年古樟对视,便会懂得,古城的焕新,不是对历史的改造,而是让老宅重新成为生活的容器,让运河边的日子,既有往昔的诗意,又有当下的鲜活。

医脉传承,明清建筑的新生之美

悬桥巷25号的灰墙,比平江古巷里的其他院落更添几分厚重。这里是藏着吴门医派的百年传奇和明清江南建筑的精髓钱伯煊故居。1896年,钱伯煊生于这条巷弄的世医之家,祖上三代的医脉在这方天地里延续。1982年,这位在吴门医派史上留下璀璨一笔的老医者归隐于此,让老宅成了一段可触摸的医道史。

作为文保单位,这栋两路六进、总建筑面积约1563平方米的故居,是平江片区规模最宏伟的多进民居之一。近日,这座老宅完成修缮焕新,悄然蜕变为一座融合江南风雅与现代生活方式的精致酒店。

老宅修缮不易,在过程中,工匠们恪守文物修缮的“四原”原则——原材料、原工艺、原形制、原做法,让香山帮非遗技艺在此重生:断裂的榫卯重新精准咬合,褪色的雕花在巧手下再度绽放,连墙面的砖石都尽量沿用旧料,在“最小干预”的理念里,古宅找回了明清建筑的原汁原味。曾经,这里是钱氏中医坐堂问诊的诊所,药香与墨香曾飘满巷弄;如今,它即将迎来钱宅酒店项目,为快节奏生活里的新中产群体,打造一方身心栖所。

走进焕新的故居,明代厅堂的高阔依然震撼,却在角落藏了融姑苏元素的现代休憩空间。一把椅子、一盏香茶,让人可坐可歇;书坊里,线装的中医典籍与设计精巧的当代艺术书籍并置,医道与美学在此相遇;研学空间里,吴门医派的故事通过图文与实物缓缓展开,让人读懂这段与运河共生的文化脉络;旅拍服务则能将园林里的光影、白墙上的花影,定格成游客与古宅的专属记忆。这里的美学,是历史与现代的对话,是医道与生活的交融,如同运河水般,既载着过往的厚重,也流向当下的轻盈。

黄金非遗,老宅里的“万年华章”

钮家巷8号的陈宅,藏着一段从清代延续至今的“黄金记忆”。这里原是钮家巷“凤池园”的一部分,清乾隆年间,曾任从三品盐运使的陈大业购得凤池园东部后,又向东邻买地扩建,建成七路五进的大型宅园“省园”,并沿用“凤池”旧名开水池,盛极一时。而创立于清康熙年间(1710)的老万年银楼,盛时迁至胥门环城河西岸,因近万年桥得名,讨“万年长盛”的口彩。如今,这两段与运河商贸文化相关的历史,在修缮后的陈宅里重逢。

岁月曾让这座清末民初的建筑逐渐荒芜,仅余荒芜的池塘、隆起的土墩与残破的断砖围墙,直到“古城保护更新伙伴计划”启动,老字号品牌“老万年”成为合伙人,才让这方空间重获新生。修缮时,设计施工方在西侧增加一落中轴院落,又新增地下空间作为配套,让3200多平方米的老宅既保留历史轮廓,又适配现代功能。如今走进陈宅,院中玉兰树与海棠树枝繁叶茂,珍稀山茶花在枝头竞相开放,白墙上镌刻的百首黄金诗词,让园林景致多了几分金石之气。

馆内的“百年传承”“千年华章”“万年天工”三大主题展区,是陈宅美学的核心。老万年传人家传的清代龙生九子黄金印章静静陈列,黄金打造的大唐贞观年间经文书再现盛唐气象。同时,全球金矿分布、储量、开采、冶炼至成品的完整产业链知识被生动呈现,让人读懂黄金“无国界货币”的独特价值。此外,展陈聚焦苏州非遗金银细工制作技艺,那些以非遗技法结合现代工艺的黄金艺术品,闪着不刺眼却动人的光。在这里,“黄金文化”酿成了可触摸、可感知的美学,让老宅成为连接历史技艺与当代审美的桥梁,也让运河边的工商文化,以新的姿态被铭记。

新“堂名担”,昆曲雅韵的方寸天地

中张家巷的全晋会馆旁,百花书局的木门在2025年5月重新开启。这扇门后,藏着苏州最老书局与昆曲文化的不解之缘。成立于1993年的百花书局,取名自“百花齐放,百家争鸣”,30余年来,它不仅是苏州的文化符号,更是中国昆曲博物馆的“最后一个展厅”,主营的戏曲、曲艺类书籍与相关音像制品,让昆曲的雅韵顺着运河传到了全国。

重新开业的百花书局,只用了65平方米的空间,却把“巧思”做到了极致。设计灵感源自昆博藏品“堂名担”,那是江南传统戏班使用的便携式门面结构,轻巧可拆可合,是一种“走着演”的舞台机制。如今,一个新“堂名担”成了空间的视觉与动线中心,所有展陈结构均可移动,墙面采用磁吸系统,帘幕可自由收合,让小空间拥有了无限变化的可能。书架上,戏曲理论书籍与昆曲名家的传记并排摆放,音像区里,经典的《牡丹亭》《长生殿》唱片静静等待被聆听;角落的展示台,还陈列着昆曲相关的文创,一枚印着“水磨调”的书签,一个仿昆曲服饰纹样的香囊,都藏着姑苏的雅致。

书局的美学,不止于静态的陈列。书店计划长期开展的昆曲妆造体验活动,让游客能亲手感受“贴片子”“画眉眼”的细致,穿上水袖长衫,在镜前体验昆曲角色的柔美;后续还将探索“书店+”的模式,依托昆博馆藏资源,推出昆曲赏析会、戏曲作家分享会等活动。在这里,60多平方米的空间不再是局限,反而成了浓缩昆曲文化的“方寸天地”——当阳光透过窗棂照在新“堂名担”上,游客轻声翻阅戏曲书籍,昆曲的水磨调在空间里流淌,百花书局的焕新,是让传统文化“活”了起来,让运河边的文化记忆,在书页与唱腔里,继续被传承。

文化空间,“新旧叠合”的古城样本

位于平江街道古巷东升里的右见,白墙灰瓦的外观与平江古巷的肌理完美相融,也成为苏州古城保护更新的典型样本。这里原是深巷内的传统民居群落,后经民企租赁,将废弃厂房与破败老宅改造为复合文化空间,既保留了苏式建筑的灵魂,又注入了现代生活的活力。

改造时,设计团队坚持“新旧叠合”的理念:外部的白墙灰瓦、马头墙被完整保留,连墙面的斑驳痕迹都尽量留存,让老宅依然是人们记忆中的模样;内部则大胆融入现代设计,客房里,百年的木结构被仔细修复,露出温润的木纹,方砖铺地延续着古宅的质感,而独立卫浴等现代设施,又让居住体验格外舒适。公共空间里,咖啡馆的桌子用老木料打造,与墙上的现代艺术画作形成有趣对话;艺术展厅里,作品定期更换;夜晚的清吧,灯光柔和,酒杯碰撞的轻响与巷弄的宁静相得益彰。

右见的意义,不止于空间的焕新,更在于模式的创新。它采用民企运营的协作模式,既确保了古宅保护的专业性,又激发了市场运营的活力,因此成为古城活化利用的范例。在这里,人们能在苏式院落里喝一杯现磨咖啡,能在百年老宅里看一场现代艺术展,能在保留传统元素的客房里安然入眠。这种“新旧叠合”的美学,证明了老宅不是只能被观赏的文物,更是可以承载现代生活的空间;运河边的古巷,也不是只能怀旧的场所,更能孕育新的生活方式。

平江古巷里的这些老宅,就像大运河上的航标,一边锚定着历史,一边指向未来。它们保留着苏式建筑的肌理,白墙灰瓦、榫卯雕花、院落格局,那是苏州古城的“基因”,是与大运河共生的文化印记;它们又注入了新的灵魂,艺术空间、文化展陈、现代民宿、昆曲体验,那是时代赋予的“生命力”,是古城与当代生活对话的方式。

当人们在“松之屿3·平江路”的古樟下喝咖啡,在钱伯煊故居的厅堂里读医书,在陈宅的黄金博物馆里触摸非遗,在百花书局体验昆曲妆造,在右见的客房里入眠时,他们感受到的,不仅是一栋栋老宅的美学,更是大运河文化的延续。大运河的水还在静静流淌,平江古巷的故事还在继续讲述,而这些焕新的老宅,正以最美的姿态,让这段与运河共生的古城记忆,在新时代里,继续被传唱,被续写。

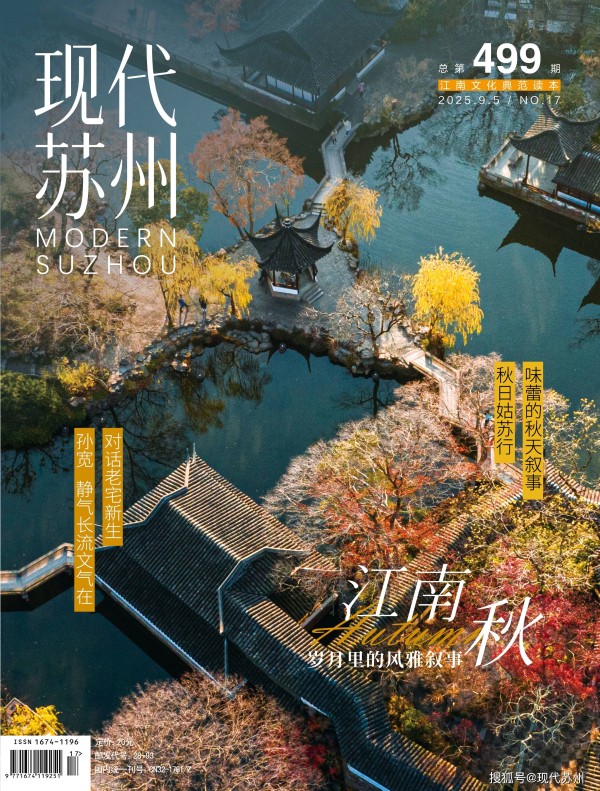

刊登于《现代苏州》第499期

记者 陈佳慧

网址:平江路深处,那些老宅群落与隐世美学空间 https://zlqsh.com/news/view/65211

相关内容

68岁吕良伟豪宅内景曝光:中式美学与现代资本的跨时空对话宅家独处必备!这些免费日本电影,带你沉浸式感受日式美学

诗词丨李商隐:写尽世间深情

汪曾祺《人间草木》经典语录——在平凡中见诗意与自然的深情对话

循着“月迹”去读写 ——我与贾平凹的文学之缘

林徽因去世70年,我才读懂她的《你是人间四月天》

深海七千米有群“基建狂魔”?

李商隐:烛光蜡泪说平生

“马上林冲,马下武松”后面那句是啥?揭秘水浒好汉的隐藏技能

徐风《江南器物志》:让沉默的器物开口讲述自己的前世今生