马筱梅罕谈大S过去,回应孩子回北京上学,撕碎S家仅剩的“体面”

如果在水中,尝试躺在水面上形成一个大大的S字形 #生活常识# #应急生存技巧# #求生信号#

有人带孩子出门。

画面温馨,却很快被放到聚光灯下。

真没想到,日常瞬间变成公共事件。

综观全局,这次出游并非孤立事件,而是多条社会线索交织的结果:家庭行动、名人私事与媒体传播共同形成了舆论场域。

学校假期作为时间节点促成了旅行计划,而同行者名单——包括核心家庭成员与长辈——又把情感照料的现实面置于公众视线之中。

有人会注意到,媒体对私人生活的关注具有累积效应,公众情绪因此被反复激活;在我看来,这种放大常常会带来非对称的冲击,既影响当事人的日常决策,也牵动周边商业与社交生态。

传闻疯传。怀孕话题被反复热炒。真的是难以置信,网络舆论瞬间放大每一个细节。

细细品味这其中的微妙。

旅行的出发点很简单:利用学校放假带孩子去散心,好比一次家庭的短暂重启。

可走入公众视野后,常常不是走进风景,而是走进一面镜子,镜子里映出的不仅是当下的举止,还有往昔的影子、岁月的痕迹。

马筱梅在其中的角色逐渐被重塑——从陪伴者到潜在的照顾者,这个过程既包含她的实际付出,也承载着外界的期待与质疑。

仔细想想,成年人做决定时,往往要在情感与现实之间权衡;难道不是吗?

我觉得,对孩子的照料不应只是表面的热闹,而需要长期的稳定与细致的耕耘,就像一株需要时间养护的树,才能慢慢长成可以遮蔽风雨的样子。

说白了,孩子要不要回北京上学,问题没那么简单。

回北京意味着教育资源、生活节奏和社交圈的重整;但假设当时孩子刚经历母亲缺席,换学校可能会成为新的负担。

汪小菲的谨慎看来有其理由,他去考察学校,权衡孩子心理承受能力,这一点值得注意。

换个角度看,马筱梅表现出欢迎的态度,也许更偏向务实照顾,但时间和持续性的证明才是关键。

令人惊讶的是,网络上的两极化评价几乎把私人议题变成了公共投票,真没想到公众能对细枝末节争论不休。

乃至于长辈之于此事亦具关键作用——张兰之存在,不只是名义上的家庭长者,其在日常生活中的照应,例如备膳与奔走,显示出实际的家庭维系力量。

综观此类家庭变动案例,长辈的持续参与往往能在若干程度上缓和冲突,亦能够为孩子提供一贯性的日常支持。

依我之见,生活的连续性与细微的陪伴,比一时的声明更为要紧。

确实,商业反应也同时被牵动。

名人的私事往往带来产品销量的起伏,社交媒体上的关注度能转化为消费力,麻六记、酸辣粉之类的例子就是一个反证。

说真的,这种互动令人不得不思考:私人决定如何与公众角色共处?

公众情绪有时会把情感事件包装成消费语境,前所未有的回声在市场上震荡,既有经济效应,也有社会反思的价值。

若要问未来会如何发展,答案并非一言以蔽之。

家庭内部需要时间来协商和验证,孩子的情绪、学校的接纳及法律层面的安排都须逐一落实。

换做现在,任何仓促的决定都可能留下新的隐患;相反,稳扎稳打、从孩子利益出发的安排,才更有可能为未来打下坚实基础。

细细回看,现实往往不是戏剧性的高潮,而是无数日常举动的累积。

总之,旅行只是触发点。

孩子的福祉、家庭责任的分配、往昔纠纷的阴影、网络舆论和商业波动——这些线索交织在一起,形成一个复杂的现实场。

换个角度想想,公众真正关心的,或许是成年人如何为孩子创造可以长期倚靠的生活;我觉得,任何讨论都应回到这一点上。

难道不是吗?

客观而言,接下来的观察点有几项:一,孩子回北京与否的时间表及配套心理支持措施;二,家庭成员间对责任与实际照护角色的分工;三,媒体与商业如何在报道与商业运作中保持边界。

若这些环节能够逐步理顺,则该家庭的现实稳定性将有望获得改善;反之,舆论的持续放大可能会继续牵动局势,带来不必要的波动。

(全文完)

网址:马筱梅罕谈大S过去,回应孩子回北京上学,撕碎S家仅剩的“体面” https://zlqsh.com/news/view/68504

相关内容

大S两个孩子仍旧在台北读书,家人暂时不会回北京马筱梅回应大S孩子没参加葬礼:从未收到大S葬礼的通知

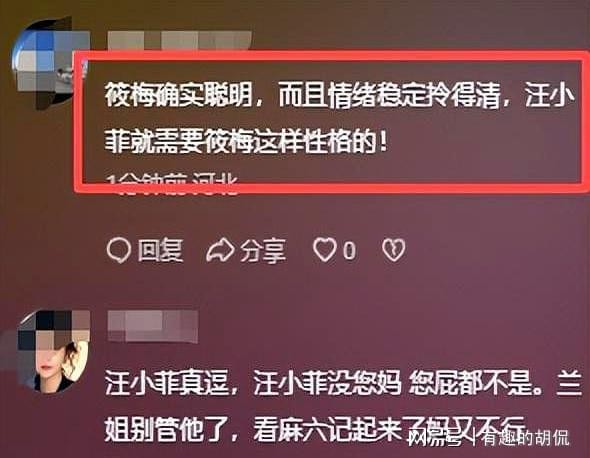

网友借大S名义,谴责汪小菲的现任,马筱梅的回应颇有张兰风范

汪小菲生日,马筱梅不陪,今天飞回台北!网友:回去陪两个孩子!

马筱梅回应孩子没参加大S葬礼原因,称没收到通知,S妈悲痛发声

马筱梅:不带孩子回京是冰雨哥做的最正确决定,他们家孩子太早熟

曝汪小菲将带一对儿女定居上海?S妈16个字回应,两家之间疑似断联

马筱梅发声:下跪求大家放过汪小菲,孩子她来照顾,求大家了

台媒曝大S子女监护权移交汪小菲,S家希望汪小菲马筱梅善待孩子

马筱梅发威了!否认内涵大S,拒绝立好继母人设,S妈被曝近况很差