专访刘屹|气候变化、高僧入华与佛教美术版图的改写

藏传佛教僧侣的红色僧袍——僧衣,象征着纯洁和修行者的地位。 #生活知识# #时尚搭配建议# #民族风服饰#

来源:澎湃新闻

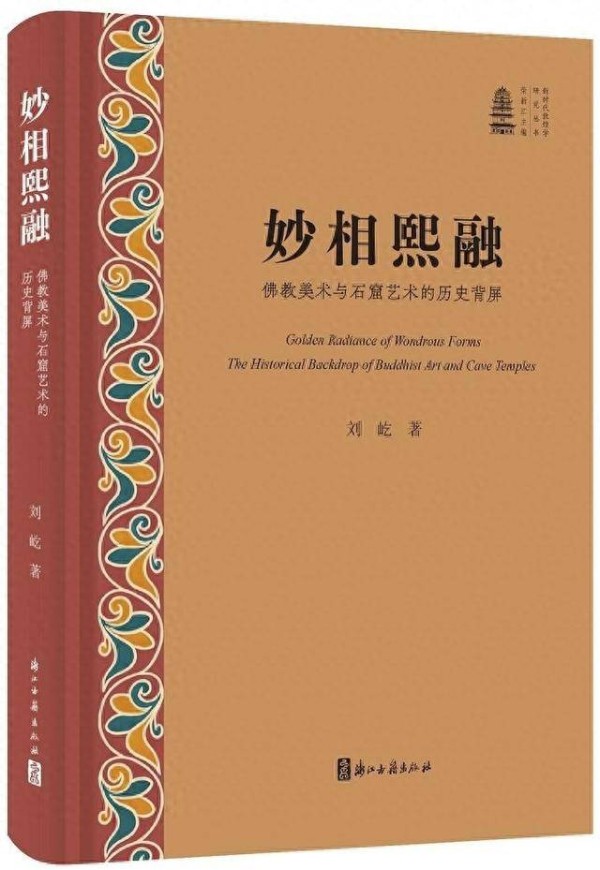

《新时代敦煌学研究丛书》由中国敦煌吐鲁番学会会长、北大博雅讲席教授荣新江主编,2025年浙江古籍出版社推出第一辑,包括《妙相熙融:佛教美术与石窟艺术的历史背屏》《幽赞化行:敦煌吐鲁番文献所见中古中国的占验与信仰》《银币东来:五至七世纪吐鲁番绿洲经济与丝绸之路》《长安内外:唐代京城书写文化的东西流行》《从长安到高昌:敦煌吐鲁番文献所见信息传播与唐代地方社会》五种。据荣新江教授撰文介绍,这套丛书反映了当代学者最新的研究成果,以敦煌学研究为主,兼收吐鲁番、于阗、龟兹以及石窟寺,甚至丝绸之路等方面的研究著作;力求占据敦煌学研究高地,开拓新的视野与方法;强调学科交叉性,希望融合历史学、考古学、艺术学、文献学等多学科方法;注重吸收海外学者的研究成果,与海外敦煌学研究的对话,推动中国学术话语的国际传播。2026年春节期间,《上海书评》推出“春风终度玉门关:敦煌学五人谈”专题,分别采访了本套丛书的五位作者,请他们就自己的研究做了介绍和阐释。

本篇采访《妙相熙融:佛教美术与石窟艺术的历史背屏》作者、首都师范大学历史学院院长刘屹教授。刘屹现任中国敦煌吐鲁番学会副会长,专业领域为敦煌学、中古宗教史。本书是刘屹在敦煌佛教美术与石窟艺术研究领域的最新尝试,收录佛教造像、石窟等图片近五十幅,以图像为切入点,追寻佛教艺术与思想所存在的历史脉络与背景。访谈涉及犍陀罗佛教艺术向汉地传播发展的时代与原因,中国佛教刻经事业的兴起,以及洛阳地区优填王像的兴衰等问题。

《妙相熙融:佛教美术与石窟艺术的历史背屏》,刘屹著,浙江古籍出版社,2025年8月出版,356页,168.00元

刘屹

您认为犍陀罗佛教与艺术的衰落并非源于灭佛运动,而是源于经济崩盘、人才流失、竞争失利和自然灾害等因素的叠加。您提到中国佛教的兴盛反而抽空了犍陀罗佛教的人才储备,能不能展开讲讲学界关注不多的犍陀罗高僧主动入华的证据?

刘屹:关于犍陀罗佛教衰落的原因,本书虽已排除所谓“嚈哒灭佛”这一错误的论断,并提供了某些以往未被重视的因素,但仍不能说已经彻底解决这个难题。因为当地缺乏自身的文字记录传统,现有的考古资料也很不成系统。汉文史料虽然具有重要价值,但也是断断续续,而且不容易和当地的考古资料直接建立关联。我觉得只有彻底摆脱“嚈哒灭佛”导致犍陀罗佛教衰落这一传统看法的束缚,才有可能把目光转向其他方面因素的探求。

例如,意大利考古学者通过在斯瓦特地区长年的考古发掘,已经注意到在公元550到700年间,斯瓦特地区明显出现了一个考古上的“间隔期”。推测这和“小冰期”的出现,导致气候异常,农业歉收,经济下滑,人口流失有关。亦即说,自然气候条件的突然改变,引发随后一系列的社会变化,最终作用到佛教在犍陀罗的存在状态。斯瓦特位于犍陀罗核心地区的北面,通常将其看作是“大犍陀罗地区”的一部分。如果斯瓦特发生了气候变化导致社会变化,那犍陀罗地区也肯定不能幸免。

汉文史料对犍陀罗佛教的记载,一定程度上可以反映考古资料难以体现的人群流动情况。我在书中强调了犍陀罗佛教人才的流失,这种情况也许并不是从气候发生变化的六世纪中期才开始,但不能否认的是气候变化导致当地经济下滑后,加速了部分佛教人才更加明显地流向中国。中国僧传中记载的那连提黎耶舍、阇那崛多、达摩笈多等僧人,的确就是在六世纪中期比较集中地离开犍陀罗地区入华。这个问题还需要综合各方面的材料,做出更全面的研讨。

犍陀罗式弥勒菩萨像

至于说学界对犍陀罗地区的高僧主动入华的问题关注不多,这里面也有一个学术史上难题所造成的认识障碍,就是“罽宾”的地望问题。汉文史料如《出三藏记集》《高僧传》等,记载了不少从“罽宾”到中国来传教的域外僧人。这种现象也早已为人所知。但以往学者们认为这里的“罽宾”是指克什米尔地区,不是犍陀罗地区。所以国内学界很少有人把四至六世纪时入华的“罽宾僧”视作“犍陀罗僧”。国外学者如日本的桑山正進,早已意识到僧传中的“罽宾”只可能是指犍陀罗。他也关注到大批“罽宾僧”入华的历史现象,但他几乎没有提及这么多的罽宾高僧离开犍陀罗去中国传教,会对犍陀罗自身的佛教传统带来怎样的影响。

当然,目前我也只能是出于逻辑推理:佛教人才大量流失,自然会对犍陀罗佛教自身发展带来负面影响。其实这个推论也是需要量化论证和直接的文献证据,理想的状态是能有表明犍陀罗高僧入华导致当地佛教在与印度教的竞争中处于下风的证据,这样才能让人信服。但我想如果没有人提过这样的观点,我首次提出来就很有意义。至于更为具体的论证,还需留待今后再完善。

印度佛教原本没有刻经的传统,印度佛教认为当“法灭”发生时,佛经在人间就不应该留存。但中国佛教的刻经事业展示了与印度佛教的不同观念。这种差异是如何一步步形成的?是不是某种实用主义的表现?

刘屹:“印度佛教”本身就是一个需要作出界定的概念。当佛教从恒河流域传到印度河流域(犍陀罗为核心的地区)时,就已经出现了某些全新的、重要的变化。如有学者认为:佛教从最开始的“无佛像”阶段,到可以制造佛像的转变,只可能率先发生在犍陀罗地区。因为犍陀罗地区是频繁遭受外来势力的侵袭和占领,是一个语言、文化、信仰、种族都杂糅共生的特殊地区。外来的征服者如大月氏和贵霜,习惯于具象化的思维,需要有人形的偶像来崇拜,因此才在公元一世纪在犍陀罗地区产生了最早的佛像。按照佛教在恒河流域的传统,如果没有外力的作用,佛教永远也不会迈出制造佛像的关键一步。佛像从无到有的转变历程,是在犍陀罗完成的。佛经从口传到笔录的转变,犍陀罗地区很可能也是最先发生的地区之一。这都可看作是犍陀罗佛教对恒河流域早期佛教传统的“在地化”发展和延伸。说明佛教传播到一个新的地区,或是遇到一个新的文化传统,总要主动地或被动地做出一些调适,不可能总能坚持恒河流域佛教的传统。

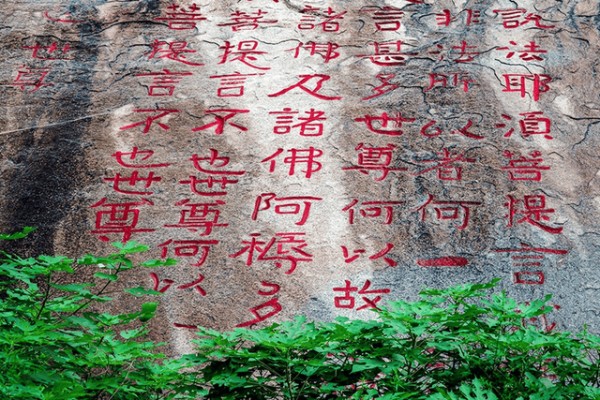

我国现存最为著名的佛经摩崖石刻《泰山经石峪金刚经》,刻于山东省泰安龙泉山谷中的经石峪,内容为节录后秦鸠摩罗什所译的《金刚般若波罗密经》,现残存一千零六十九字。经清阮元《山左金石记》考证,作于北齐天保间(550-559年)。

同样地,当佛教传入中国时,中国早已有悠久的用文字书写记录的传统,由此还发展出通过将文字镌刻在金石载体上以追求其永恒性的实践。外来的佛教被中国人用自己熟悉的方式去理解,进而还做出某些符合中国文化传统的改造。中国人所习惯的追求永恒,其实正和印度佛教的基本宗旨相矛盾。但在当时人们看来,这似乎不成问题,或是当时人们还没有意识到这里面存在根本的矛盾之处。即便没有“法灭”的考虑,中国人也会习惯于以镂刻金石的方式,将宝贵的文字传之永久。中国佛教信仰者希望佛经经文可以永存于世的美好愿望,在印度佛教传统中恰好原本是没有明确禁止的。这就给中国的佛教信仰者很大的空间。

不过说到底,我觉得通过刻石保存神圣的经文,是中国佛教徒创制出来的一种新的积累功德的方式。而一涉及佛教的“功德”观念,就必然带有某些实用主义的性质。佛教刻经事业更多与中国文化传统直接相关,这样一种提法,以前也很少看到,所以这方面的研究也还可以继续深入。

唐初在洛阳地区出现的优填王像,在造像题材、风格和主要艺术表现特征方面都体现了一种杂糅性。关于洛阳优填王像的起源,以往学界(如日本学者)往往习惯将其与武则天或上层政治意志挂钩。但您在书中指出,将这些造像归结于洛阳中下层信众的“自主创新”更有解释力。这种由底层民众自我整合出的独特审美,尽管因为不够正统而最终消亡,它在当时的信仰版图中扮演了什么角色?

刘屹:这正是我作为一个非专业美术史和艺术史研究者才敢于提出的一种假说。因为洛阳地区优填王像的问题早已被关注,大家讨论它的来源,或者认为是玄奘从印度带回的尊像为模本,或者认为是玄奘之外的从南方海路传来的尊像为模本。似乎这些优填王像一定要有来自域外的现成模本,才有可能被塑造和普及开来。我考虑到优填王像的传说对于洛阳地区具有特殊意义,这些优填王像又都存在艺术水准不高、形体塑造僵硬的特点,而他们的捐造者和供养者,又明显是较低阶层的信众。这些因素叠加,就使我提出这样一个大胆的推论。

优填王像龛,七世纪下半叶,龙门石窟。图片来自《龙门石窟·二》,图版50。

我提出的这种可能性也不能说就彻底解决了问题。我在此只考虑了优填王像本身所体现出艺术水平不高的特征,而没有考虑这些优填王像周围的艺术作品。这种相对较低阶层的信仰者会不会在捐造自己的佛像时,采取与主流艺术风格存在明显差异的方案?这样去理解洛阳地区的优填王像来源,其实尚缺乏对龙门和巩县石窟整体性的把握,也还要结合其他地方的情况才能做出综合的判断。

类似这样的问题,可供想象的空间还是太大,如果能新提出一种值得考虑的可能性,也算是对这问题思考的一种推动。我毕竟不是专业的美术史和石窟艺术研究者,我在本书中提供一个不同视角的意义,应该远大于我对哪些具体论题得出什么样的新奇结论。

《妙相熙融》前半篇“佛教美术”止于隋唐。此后佛教美术还有什么出色的作品?还是说自此就衰退了?

刘屹:前半篇止于隋唐,其实是无心之举。2022年初,因为那一卷《敦煌吐鲁番研究》当时还欠缺书评,我就邀请陈志远、易丹韵两位年轻学者为《亚洲佛教美术论集》当时已出的几本写介绍性书评。在分配任务时,陈志远先挑了《后汉·三国·南北朝卷》,我就只能来写《隋唐卷》了。易丹韵本来想写《南亚卷》,我当时觉得南亚印度的佛教美术和敦煌吐鲁番的关系,不如中亚地区来得直接,所以动员她改写了《中亚卷Ⅰ》的书评。日本学者主编的这套丛书,是近年来了解亚洲佛教美术研究前沿的一套很好的读物。除图版不太让人满意外,还是颇能代表国际学界关于佛教美术研究的最新成果。后来这套书还出版了几卷,包括五代、两宋、元、明、清等朝代的佛教美术。但我对唐以后佛教美术的情况不太熟悉,再加上其他事务分心,就没有再找人把后出的几卷也写书评介绍。好像到目前为止,国内也无其他人写书评介绍这套书。这是很可惜的。我的本意就是想尝试在中国学界对日本学者当年这一套最新成果做出及时的反响。但半途而废,没能坚持做到底,这是需要自我检讨的。

辽代木雕彩绘水月观音像,藏于纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆。

佛教美术肯定不是“止于隋唐”。“佛教美术”的概念包含“佛教”与“美术”两个核心词汇。只要有佛教,有体现佛教信仰的美术品,“佛教美术”的概念就应该一直存在。印度佛教有“印度佛教美术”,中国佛教有“中国佛教美术”,日本佛教也有“日本佛教美术”,其他地区(如东南亚、中亚、朝鲜半岛等等),也都有各自的佛教美术传统。中国佛教美术从佛教初传中国的西汉末年起,就面临是否有美术品一起传入的疑问。有,或没有,都是佛教美术要研究的问题。总体而言,中国佛教美术从后汉至隋唐,因应着从“印度佛教”逐渐转变为“中国佛教”的大趋势,佛教美术也完成了“中国化”的历程。

隋唐以后的中国佛教美术主要体现为:第一,佛教美术成为中国古代文化艺术的一个组成部分,在主题、技法、表现方式等等方面,都越来越成为“中国美术”的一部分。也正因为“中国化”的大势已定,故唐以后的佛教美术作品,少了汉唐时期那种在中外美术不同的源流和传统之间交流激荡下不断创新和更生的活力。第二,唐以后除中原王朝所控制地域之外,我国的东北、西北、西南等区域,都发展出自己的佛教美术传统。不同地域、不同特色的佛教美术交相辉映,共同构成唐以后“中国佛教美术”的华彩篇章。所以不同时期、不同地域都有代表性的佛教美术作品。但整体而言,以唐为界,分为前后期,其美术品的主题、风格、样式等等方面,都存在较为明显的差异。这种情况与中国古代历史和文化的前后期发展趋势也是大体相符的。

从书中看到日本学者的研究成果也很丰富。佛教美术/艺术在日本的发展如何?特别是(对应于)隋唐年代以后?

刘屹:一般认为古代日本佛教是经朝鲜半岛传入的“大陆佛教”。佛教在日本历史上曾经发挥过重要的作用,在日本社会中也曾占据重要的地位。从日本的中世一直保留下来的很多佛寺中,藏有从相当于中国唐宋时期被带回日本的绘画、雕塑、经卷等佛教美术品,以及日本佛教本土制作的各种佛教美术品。

明治维新以后,佛教在日本国家和社会的地位发生了根本性的转变。佛教团体更为积极地参与到包括文化教育事业在内的各种社会活动中去。在“文明开化”“开国进取”精神的指引下,日本的学术界和佛教界都把眼光望向日本之外的广阔欧亚大陆。学者们积极研讨“东洋史”“西域史”“满蒙史”“骑马民族史”“东西交涉史”等等论题,佛教界则要从佛教的起源地印度,去寻找佛教原初的精神与面貌。从十九世纪末、二十世纪初以来,日本学者(相当一部分是佛教信仰者)一方面在中国境内寻找佛教的遗迹,如常盤大定。另一方面则致力于沿丝绸之路去中亚和印度寻找佛教的根源,如大谷光瑞。对本国保存的唐宋舶来、日本自产的佛教美术品的研究,以及对中国大陆、丝绸之路沿线的佛教遗迹、遗址、遗物的研究,在日本蔚然成风。这是在日本特定历史时期和特定社会条件下出现的一种学术研究取向。学者的研究选题切合了当时日本国家的政治、军事需求。战后日本考古学界还参与到阿富汗、巴基斯坦等地区的佛教考古工作。日本佛教到现在还在社会上产生一定的影响,日本的佛寺中保存了大量的佛教文物,再加上对日本之外佛教东渐之路的持久关注,所以佛教美术与考古的研究,在日本学术界成为一种传统被继承下来。一个国家的学者有兴趣关注或研究本国以外的历史文化遗存,这个国家也有能力给这些学者提供必要的研究条件。这两方面的因素结合,对一个走向世界的现代化国家的人文学术发展,至关重要。有些日本学者一百年前做出的研究,中国学界至今也没有深入地研究过。这种情况下,学术的话语权就很容易掌握在别人手上。中国要形成自己的“自主知识体系”,首先要能全面掌握,其次还要能彻底超越别人已做的工作。这方面,我们还有很多事情可做。

“佛经”中有很多传说、故事,在沿袭发展过程中不断“添砖加瓦”,经不起史料研究的交叉核查。那这些“经”的研究价值何在?“揭穿”了这些佛经故事的起源,会不会受到佛教界的“反击”?从事史实探究以后,是不是就很难再信仰宗教?

刘屹:以我们理性的眼光看,任何宗教典籍的撰作者,都是带着宗教信仰的目的而落笔成文的。他们不是历史学家,也不是为了记录历史才留下文字记录。这方面无需苛责。我在从事学术研究的前二十年,主要研究道教。在那时我就已深切体会到:学术研究与宗教信仰是不可能、也没必要去调和的两种完全不同的态度和立场。我曾亲眼看到杰出、权威的道教研究学者,受到道教信仰者的诘难。因为双方看待问题的出发点就是从根本上对立的。信仰者不需要怀疑,只需要虔诚地相信经书的文字和祖师的话。研究者则需要不断地提出问题来质疑甚至是推翻成见,否则人类的知识和智慧就难以不断地更新和进步。学者没必要去说服信仰者,信仰者也无需对学者的研究结论感到亵渎。通常情况下,学者研究的出发点并不是为了否定宗教,只要是按照学术规范和理性思维,不带主观目的性去做研究。得出的结论,有时会有利于宗教信仰,有时会与宗教信仰者看法相背。这都是正常现象。宗教信仰值得被尊重,学术研究同样应该被尊重。这属于两条不同的轨道。只要双方互不针对,或非要对方按照自己的思路和理解去看待问题,完全可以相安无事。

书中提到借助“贝叶斯模型和考古信息”提高了石窟的测年精度。还有哪些跨学科和新兴科技将会有助于历史研究?

刘屹:我对科技考古更是外行,所以在这方面无法提供更多的意见。以我有限的知见,只能简单谈几点:首先,据说树轮检测法相对而言更能够精准地提供测年的数据。但前提是被测量的对象要含有木材质。所以这一方法不是普遍适用。

其次,任何一种方法,无论是传统的文献研究、文物的风格样式分析,还是先进的科技手段,都很难对某一座具体石窟开凿年代或改建年代这样的复杂问题做出“一锤定音”式的结论。我们只能在综合各种研究所得出结论的基础上,排除那些最不靠谱的结论,尽可能找到一个最优解,但不一定就是最终绝对正确的结论。这也正是历史研究的魅力所在:大多数情况下,你只能无限接近那个最终的谜底,却很难一击中的,直中靶心。

再次,人文研究者要面对人工智能的挑战。这是大势所趋。就像当年PC从高档奢侈品变得逐渐普及,一个简单而直接的效果就是电脑成为大多数人文学者的“高级打字机”,至少是极大地提升了学者写作的速度和工作效率。人工智能在运用得当的情况下,也会为人文学术研究的质与量,带来飞跃式的提升。我曾尝试把自己认为很得意的一篇已刊文章发给AI,让他去做分析。他给了我很高的评价,但也提出了几点修改意见。假如说我个人凭借自己的头脑把这个问题想到了八九分的程度,AI在我的基础上的确可以又近一步,给出的建议可达到接近十分的圆满。但对我来说,我宁愿只要那并不完美的八九分,因为那是我个人智慧的呈现。如果没有我那八九分做基础和前提,AI也不可能对这个问题的认知达到十分。目前的AI在处理大数据和材料较多的问题方面,的确比人脑有优势。而对于本身材料有限问题的分析和表述,恐怕还是抵不上一个成熟历史学家的思维。但这的确是让人不能轻忽的一种智能力量。

阅读《妙相熙融》首先被吸引的是配图,清晰、印刷质量好、画幅大,尤其有助于古迹古籍的理解。您在第六章评《亚洲佛教美术论文集——东亚II(隋唐)》的最后,曾评价其书图片过小。在这一方面有什么心得可以分享?

刘屹:做美术史、图像学的研究,肯定离不开研究对象的高清图版。有些图像的特征,再怎么用文字作细致的描述,也不如一张图来得一目了然。高清晰度、大画幅的图版,具有很多单纯用文字描述无法比拟的优势。全书总计五十幅左右的配图,还不是一个标准的美术史和图像学研究论著所应具有的图版数量。之所以没有刻意追求做到每一张该配的图都配齐,实在是考虑到印刷的成本问题。正如我觉得《亚洲佛教美术论集》的美中不足是图片全都黑白,且每张图都很小那样,这完全是出版社的问题。因为作者通常都能够提供清晰度达到出版要求的图版,但出版社往往会出于成本考虑而压缩图版的数量和大小。在此就要特别感谢浙江古籍出版社能够不计成本地处理我提供的这些图版。如果没有出版社的支持,不可能呈现这样质量好、画幅大的配图。

此外,我有个感觉,但因没有经过实证,只能简单提一句:一部面向大众读者的美术史或艺术史的著作,其中插图、附图的印刷质量与呈现方式,体现的是一个国家或社会的经济实力和经济状况。我印象中那种黑白、小图的配图,在我们上世纪八九十年代出版物中十分常见(个别特制的画册精品除外)。这说明我们现在的经济条件、出版技艺,的确比三四十年前有了巨大的进步。

澎湃新闻记者 杨小舟

网址:专访刘屹|气候变化、高僧入华与佛教美术版图的改写 https://zlqsh.com/news/view/89574

相关内容

敦煌藻井图案考:佛教艺术中的宇宙观与几何美学承载丰富佛教文化内涵,是佛教教义、精神的艺术化表达:金农款“十八罗汉图

王蔚波书贺释行化升任滑县佛教协会会长

饮酒是佛教大戒,为什么《西游记》里,唐僧却多次饮酒?

省写作会会长胡伟作客广工博雅讲坛:阅读与写作改变人生

唐代巴蜀地区入川高僧|玄奘大师:19岁入川、21岁在成都受具足戒

哪吒本是印度佛教护法神,为何后来演变成中国本土的道教神?

全球气候变化形势有多严峻

被遗弃200年的泥塑佛像,搬运时摔落露出金身,专家估价:3亿美金

刘亦菲面相变化,仿佛回归古墓,重现小龙女冷艳模样