黄梅戏起源新证:名出于徽班,戏成于正本

游戏徽章可用于线上社交展示身份 #生活乐趣# #游戏乐趣# #游戏周边#

文章来源:微信公众号,历史丛览

关于黄梅戏的起源与定名,学界历来众说纷纭。著名黄梅戏音乐家、理论家王兆乾在《黄梅戏音乐》中将黄梅戏的剧目与唱腔分为两类:一类为“花腔戏”,也称“三小戏”,以花腔为主要曲调,通常由一至三人演出,内容多为农村生活片段,如《点大麦》《纺纱》等;另一类则为形成较晚的“正本戏”,角色增多,情节完整,多演出《山伯访友》《告承经》《天仙配》等民间故事。

王兆乾指出,黄梅戏真正形成完整体系,是在正本戏登上舞台之后。换言之,正本戏的出现,才标志着黄梅戏作为一个成熟剧种的诞生。

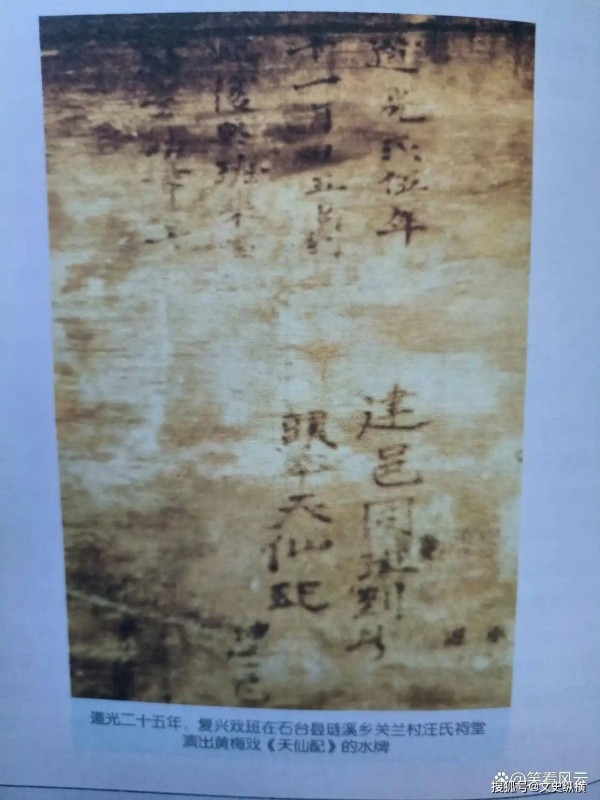

那么,黄梅戏正本戏究竟起源于何时?陆洪非在《黄梅戏源流》中引述老艺人胡玉庭的说法,认为整本戏出现于清代咸丰年间(1851–1861)。然而,2007年《黄梅戏》国粹艺术读本中收录的一幅图片显示,道光二十五年(1845),复兴戏班已在石台县链溪乡关兰村汪氏祠堂演出《天仙配》。这一水牌实物将黄梅戏正本戏的出现时间明确推前至1845年。

值得注意的是,水牌上虽标有《天仙配》剧目,却未注明“黄梅戏”这一剧种名称。事实上,在当时民间与官方文献中,并未出现“黄梅调”或“黄梅戏”的称谓。

“黄梅调”作为戏曲名称,最早见于光绪五年(1879年)10月14日《申报》所载《黄梅淫戏》一文:“皖省北关外,每年有演唱黄梅调小戏者……惟正戏后总有一、二出小戏,花旦、小丑演出百般丑态……”此处“黄梅调”明确指称小戏,且带有贬义。光绪十八年(1892)4月24日《申报》的《皖公山色》栏目也记载:“有一种小戏曰黄梅调。”此时,距《天仙配》等正本戏的出现已近五十年。

由此可见,在黄梅戏正本戏成熟演出之际,“黄梅调”之名尚未出现。即便后来该名称流传开来,也仅指那些被称为“淫戏”的小戏,而不能代表可在祠堂演出的正本大戏。清代安徽地区的祠堂演出多由徽班承担,徽班素有“正本戏后加演小戏”的传统,已具备完善的演出体系。而徽班系统中并无《天仙配》此类剧目。因此可以推断,早期黄梅戏的声腔与演出体系实由徽班构建完成,“黄梅调”不过是徽班中“花腔小戏”在安庆一带的别称。所谓“黄梅”一词,实与湖北黄梅县并无关联。

网址:黄梅戏起源新证:名出于徽班,戏成于正本 https://zlqsh.com/news/view/63707

相关内容

上海大学胡优雅唱黄梅戏火遍网络,黄梅戏起源地争议再次引发关注黄梅戏《天仙配》将于七夕节浪漫上演

一卷黄梅风华史同话鄂皖戏韵长

好戏安徽 好戏连台

安徽省启动黄梅戏文化精品剧目展演展示工程暨文化惠民促消费活动

黄梅戏“五朵金花”今安在?与马兰、吴琼同期成名的名家现状

黄梅戏传承面临诸多困难?如何从多角度深入分析?

韩再芬:在AI时代守护黄梅戏的魂

人生如戏!黄梅戏五朵金花旧时恩怨何时了?马兰吴琼袁玫今何在?

黄梅戏第一美人与三位黄梅戏帅小生,二十年的恩恩怨怨分分合合