王菲也没想到,“被曝同居”的28岁女儿窦靖童,会走上她的来时路

1岁左右儿童学会自己走路是关键期 #生活常识# #育儿常识# #生长发育#

又上热搜了——画面里,两人十指相扣。

说白了,这一幕迅速被放大。

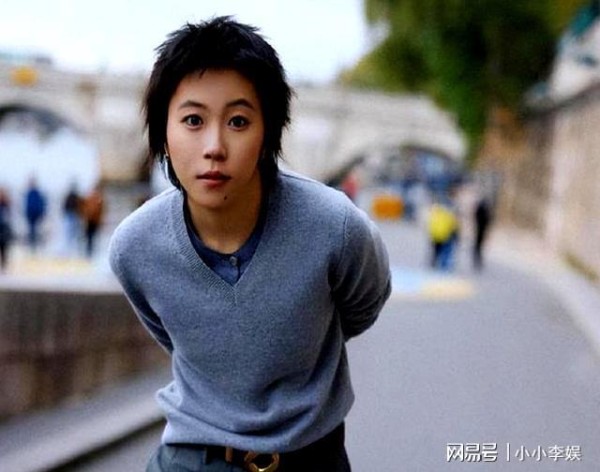

窦靖童,王菲与窦唯的女儿,自小就在公众视野里成长,成年后以音乐创作和偶有影视尝试为主,不走传统路线,风格偏中性。

她与宋妍霏因戏结识后,多次在公开场合被看到同框;有人在新加坡偶遇,时间点有记录;有机场曝光,也有街头牵手的画面。

我觉得,这些片段拼在一起,像是拼图。

一次也许是巧合,若干次重合,就变得令人好奇。

难道只是普通朋友吗

就像把零散的照片摆在桌上,谁不想连起来看一个完整的故事呢。

同一件衣服,多次出现,难道只是巧合

接下来要说的是,视觉细节的重复比单独的画面更能牵动大众的想象——相同的卫衣图案、亮面皮羽绒、项链、帽子,甚至褶皱位置都像对齐了。

人们会发觉:多次共现降低了偶然的可能性。

换个角度想想,朋友之间互相借衣、共同出游、共享审美,本就是常态;但公众视角下的名人社交,总带着额外的放大镜。

令人惊讶的是,片段被拼贴成叙事的速度之快,往往先于任何官方说明。

若以传播学眼光观察,事情的走向并不孤立。

从传播机制的角度看——在我看来,影像的重复出现、社交平台的推送机制以及网友的重组行为,共同把若干瞬间编织成连贯叙事。

2023年、2024年到2025年的若干曝光点,被放到一起解读,形成一种“线索密集”的印象;短视频与截屏的传播效率,让碎片化信息得以迅速累计成为“证据链”。

综上所述,这不是简单的目击事件,而是图像化时代里,碎片如何被赋予故事的典型案例。

家庭背景、媒体惯性与个人风格,三者交织在一起——

历史并非无关紧要。

王菲在过往岁月里多次成为八卦焦点,这段过往在媒体记忆中留下印记;于是下一代出场时,叙事框架已部分预设。

窦靖童的中性形象与不设防的社交方式,更容易触发公众的想象力。

细细品味,这既是家族话题的延续,亦是当代名人隐私边界模糊化的体现。

站在今天回望,媒体对“私人生活”的捕捉手法虽有变化,但对话题化的追逐并无本质改变。

社交行为与符号解读之间,存在一条模糊但现实的界限。

有人会觉得:服饰一致就是同居证据;有人反驳:闺蜜间的服装互换何其常见。

仔细想想,问题在于公众如何从“外在符号”推至“内在关系”。

从心理学角度,重复的视觉线索比单次事件更能满足叙事欲望,这一点在网络讨论中体现得淋漓尽致。

就像把若干同色线头缠在一起,人们自然会以为织成了一块布。

关于个人职业与公众关注的关系,需要有更冷静的衡量。

窦靖童在音乐上的实践与创作能力,构成了她职业的核心部分;影视尝试也是扩展表达的路径。

可现实是,私人话题的高讨论度常常压过作品本身的讨论空间。

依我之见,公众若能把注意力部分回流到创作与作品上,文化消费会更成熟。

真没想到,艺术表达在喧嚣中竟显得如此脆弱。

媒体伦理与平台算法共同决定热度的持续性。

举例来说,平台算法偏爱高互动话题,粉丝与吃瓜群众的情绪参与推动热度循环,进而让未经核实的解读发酵;若当事人选择沉默,这种沉默又可能被曲解为默认。

换做现在,这样的传播闭环几乎成为常态。

难道不应当有更明确的伦理底线

至少在涉及性向等敏感私人议题时,报道尺度需要更审慎。

社会对非传统性别表达的反应,折射出更广泛的文化张力。

中性风格在当代已不罕见。

可是当中性风格遇到亲密举止,公众会按既有范式去解读;这不是单一问题,而是文化期待与个人表达的冲突。

若要问应如何处理,或许需要社会在尊重个体表达与好奇心之间找到平衡点。

我的感受是,许多讨论缺少对当事人的尊重与对隐私的基本礼貌。

结语并非结论,而是继续观察的邀请。

不论最终事实如何,所发生的事提醒人们:在图像化传播时代,碎片容易被连成故事,私人领域容易被消费。

相比之下,工作与作品值得被更多地放在显微镜下。

若保持耐心,慢慢看,或许能看到更完整、更真实的图景。

网址:王菲也没想到,“被曝同居”的28岁女儿窦靖童,会走上她的来时路 https://zlqsh.com/news/view/68617

相关内容

窦靖童宋妍霏十指紧扣遛狗被拍,同款衣橱引热议王菲受访谈女儿窦靖童,称打牌时没空打她

王菲女儿窦靖童,“整容式”亮相上海电影节,天后基因太强大

窦靖童表示王菲对她管得松,主要14岁她就不想念书了…

窦靖童宋妍霏被曝相恋两年,宋元飞多次与王菲聚餐

窦靖童回应三父提问显智慧,音乐事业高光家庭同台

王菲窦靖童合唱OST

窦靖童,把头发长起来了居然看到了王菲的影子哦!特别那眼神和眉毛间很像

王菲窦靖童合作新歌《你也在这里》发布

为何王菲俩女儿人生大不同?窦靖童闯娱乐圈,李嫣守护中蜕变璀璨